関連記事

バングラデシュで感じたアートのありか、幸せのありか

Chim↑Pom:林靖高、岡田将孝、水野俊紀

高橋瑞木(水戸芸術館現代美術センター主任学芸員)

バングラデシュ・ビエンナーレの名でも知られるアジアン・アート・ビエンナーレは、1981年に始まったアジアで2番目に古い国際展です。16回目の開催となる2014年は、日本、韓国、インドネシアなど32カ国が参加しました。

今回、日本からはアーティスト集団Chim↑Pomが参加。水戸芸術館現代美術センターの高橋瑞木氏がキュレーターを務め、会場である美術館を超えてダッカ市内にまで広がる作品を展開し、大きな話題となりました。

今回の『をちこち』は、Chim↑Pomから林靖高氏、岡田将孝氏、水野俊紀氏の3人と、高橋氏をお招きし、バングラデシュでの展示、体験についてお話を伺いました。

アートの回路を突破するChim↑Pom、バングラデシュへ

アジアン・アートビエンナーレ・バングラデシュの会場

ー今回のアジアン・アート・ビエンナーレで、高橋さんがChim↑Pomを参加作家に選んだ理由を教えてください。

高橋:以前、国際交流基金の企画で日本の現代美術をインドネシアに紹介するという展覧会を元graf media gmの豊嶋秀樹さんと手がけたのですが、その参加作家の一組がChim↑Pomだったんです。

林:2008年(「KITA!!:Japanese Artists Meet Indonesia」展)ですよね。

Chim↑Pomの林靖高氏

高橋:そうですね。海外展に限ったことではないですが、最初に展示をする現地のリサーチに行きますよね。やはり風土的にも設備的にも日本の美術館やギャラリーとは違いますから、環境の整った日本での展示を前提にした作品を持って行っても難しい。それに、アーティストが現地のいろんな人たちとの交流を持ち、そこから新たに作品を作るというやり方のほうが面白いと考えて、半分以上の出品作家に滞在型の制作をお願いしたんです。そのうちの一組がChim↑Pomでした。

アジアン・アートビエンナーレ・バングラデシュ2014キュレーターの高橋瑞木氏

ー社会介入型の作品が多いChim↑Pomにはぴったりですね。

高橋:通常のアートの回路とは違う作品制作の突破口を見出すのがChim↑Pomの特徴ですし、それはストリートアート的な感性と方法だと思っています。特にアートマーケットがイニシアティブを持つような昨今のアート動向のなかで、既存のアートワールド内でアート生産の手法に依存しない、彼らのようなアーティストをもっと紹介していかないといけない。

ーこれまでのアジアン・アート・ビエンナーレには名和晃平さんや藤浩志さんも参加しています。現地の素材を集めて作品を発表するという意味では、日本のアーティストたちはさまざまな交流のなかで作品を発表してきました。

高橋:現地制作だけがChim↑Pomに参加を依頼した理由ではありません。日本で加速した資本主義の結果を体験しているポスト・バブル世代の落とし子ともいえるChim↑Pomなりの視点で作品をつくるとどうなるのか? というのが、彼らに出品をお願いした素朴な動機です。バングラデシュってアジアの最貧国と言われていますが、本当に悲惨な状況なのだろうか? 私たちは、ひょっとしたら「最貧国」と言ってしまうことで、上から目線のレッテル貼りをしてしまっているのではないか?「先進国」と「最貧国」という経済や産業の指標を元にした国の価値付けが、人々の生活における精神的な豊かさとどのような関連があるのか、という問題にも言及できればと思いました。

ー実際にバングラデシュに行ってみていかがでしたか?

水野:街のパワーがすごいんですよ。首都のダッカ市内は人口密度が世界最高クラスらしいですね。まず車の量がハンパないし、横断歩道を渡るだけでちょっと楽しくなっちゃうくらいの人の量で。俺は田舎者なので「祭りだ!」って興奮しました。

岡田:渋谷のスクランブル交差点もすごいですけど、交通ルールがありますよね。でもバングラデシュは車もバイクも自転車も人もぐっちゃぐちゃ。

Chim↑Pomの水野俊紀氏

Chim↑Pomの岡田将孝氏

ダッカの交通渋滞の様子

ーそんな熱気のあるダッカで、Chim↑Pomはどんな作品を発表することにしたのでしょうか?

林:現地に行く前は社会情勢とかも下調べしていたんですが、実際にダッカにやって来たら本当に街がパワフルで。だったら会場を美術館に絞ったりせず、ダッカ全体を回るような仕組みを作ろうと思ったんです。

高橋:新作に限らず2年以内に発表した近作でも出品可能なので、事前に《下町のパラドックス》がいいんじゃないかとは提案していました。

ールンバ(家庭用全自動お掃除ロボット)を使った作品ですね。床掃除するかわりにルンバが塗料で床を汚し、それがアクションペインティング的なマチエールを生むという。

林:それ、ルンバじゃなくて、ニトリで売っている「ロボットクリーナー」ってやつですね(笑)。

高橋:ルンバじゃないのもキーポイントですよね。アジアン・アート・ビエンナーレって、日本のいわゆる公募展みたいなもので、事前に「日展みたいな感じ」と聞いていたんです。アジアで2番目に古いビエンナーレをバングラデシュ・シルパカ・アカデミーという芸術家協会が主催していて、彫刻とか絵画とか近代的なカテゴリーに則した作品が多いんです。その中でも抽象画の割合が高い。最近、アメリカを中心に日本の「具体」ブームがありますよね。

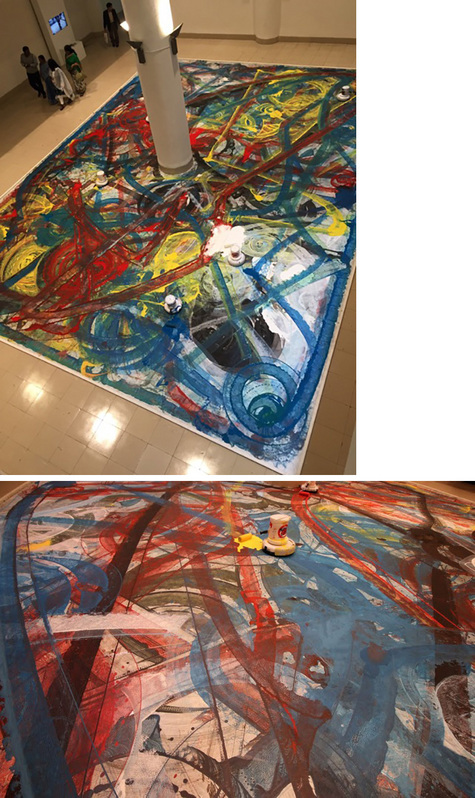

(上・下)ロボットクリーナーを使用して制作した作品 《下町のパラドックス》

ー戦後美術の再評価と紐づいて数年前から盛り上がっていますね。グッゲンハイム美術館でも「具体」の回顧展がありました。

高橋:アートマーケットの動向によって、金額と評価がガーンと変わるという現象を私たちは目の当たりしていますが、欧米の現代美術の動向と、「

ーバングラデシュの人たちからすれば、まず「具体」なんて知らないし、ロボットクリーナーもはじめて見るものですよね。

林:そうですね。なので「(展示が)終わったら、ちょうだい」っていう問い合わせは何件かありました。

高橋:もしも「テクノロジーの国、日本」みたいなイメージがあるのだとしたら、それを逆手に取りたいというのもありました。

美術館から街へと飛び出す作品

ー《下町のパラドックス》は美術館で展示された作品ですが、それ以外の作品は?

岡田:一つは、パズルをモチーフにした《It's the wall world》ですね。

林:去年くらいから続けているシリーズで、いろんな場所に行って、その場所の壁をジグソーパズルのかたちに切り抜いて交換してくるんです。

岡田:せっかくバングラデシュに行って展示するのに、美術館って普通の人たちが来る気配がまったくないんですよ。外の方がすごく面白かったりするので、そういう空気を混ぜ合わせたかった。

高橋:ロボットクリーナーの作品もそうですが、私がChim↑Pomの作品がストリートアートだなって思うのは、グラフィティの要素があるからです。この美術館の壁を切り抜いて、外のいろんな場所の壁と交換する。本当のグラフィティだったら許可も取らずに勝手に描くことに意味がありますが、Chim↑Pomは言葉も通じない人の助けを得ながら、本当に楽しそうに制作する。アートの言説とは一切関係のない暮らしをしている人々と、アートの生産が行われる時間が共有される。

ーバングラデシュの人たちの反応はいかがでしたか?

林:とてもよかったですね。ブラジルのサンパウロだと、やっぱり危険な空気も感じるんですけど、ダッカは最初に行った時から怖さはなくて、ひょっとすると向こうから「こういうことやろうぜ!」って提案してくれる予感もあるくらいでしたから。

水野:実際、造船所では「この鉄板、使えよ!」って向こうから提案してくれたりもして。交流はすごくあったよね。

パズルをモチーフにした作品 《It's the wall world》

ーもう一つの作品は?

岡田:3つ目の作品は、ちょっと複雑な経緯があって。(高橋)瑞木さんとインドネシアで仕事をした2008年に、最初に提案したプロジェクトだったんです。でもスマトラの大地震の後で、余震があって危ないということでポシャったんですけど。でも今回ダッカ市内を回ってみると「レンガ工場があるじゃん!」ってなりました。

高橋:レンガをとにかく高く積み上げるというプランでした(苦笑)。

水野:俺がレンガの上に乗りながら積み上げていくんですけど、そのうち降りられないくらいの高さになって、最後は「助けてー」って救援を求めるっていうおちがあります。

岡田:レンガと出会ってしまったからには、あれをやっておくしかない!

高橋:私ね、そのレンガの作品をバングラデシュで作るということは事前に聞いてなかったんですよ。

林:だまってやったんですよ。やり始めてから言いました(笑)。

高橋:国際交流基金の担当者から電話がかかってきて「Chim↑Pomが徹夜で撮影をやっていて、警備をつけないといけないんです......!」って悲痛な声の連絡が来て「レンガでタワーをつくってるんです」と聞いた瞬間に「あれだ! Chim↑Pom忘れてなかったー!」とピーンと来ました。

一同:(爆笑)

高橋:6年越しの思いが叶ってよかったですね。

水野:「助けてー」って現地の言葉だと「バチャオ」っていうんですけど、レンガ工場でめっちゃ流行りましたね。レンガを積み上げていると、周りで働いてる職人たちが「バチャオー、バチャオー」って言ってくるんですよ。

レンガタワー《Bachao》の制作風景

ー高橋さんがChim↑Pomを選んだ理由は、外に出る感覚、ストリートアート的な要素があるからとおっしゃっていましたよね。Chim↑Pomにとって交流の要素ってどんなものでしょう?

林:ストリートアートと違うと思うのは、公共の空間に自分たちのタグ(名前)を残すとか、だまって勝手にやってしまうことは、今回のプロジェクトでは全くしてなくて。そういう良さもあると思うんですが、今回はそれよりも現地のおばあちゃんの家を訪ねて「家の壁を美術館の壁と交換したいんです」って言っているその交渉自体を撮りたい。もちろん断られたりもするんですけど、俺らが思いもしない方法や場所を逆提案してくれたりもする。ただ貰うわけじゃなく向こうも気に入ってくれる。そういう出会いを求めているところがありますね。

岡田:だから、実は大事なのがガイドしてくれる人なんですよね。現地の生活と密着している人と組んでやらないと、なかなか面白いところに辿りつけない。今回ガイドしてくれたショブジさんは、出稼ぎに来て20代を新宿の歌舞伎町で過ごした人で、呼んでもないのにホテルにやって来て、夜通しバカ話をしながらどんどん仲良くなりました。ショブジさんもChim↑Pomのやり方が分かってきたし、積極的に楽しんでくれました。それが作品の成功につながった秘訣だと思います。

ガイドのショブジ氏(右端)

歌と音楽の街で感じた「幸せ」

ー振り返ってみてバングラデシュの印象はいかがでしたか? 先ほど高橋さんは「悲惨な状況」とレッテルを貼ってしまうことへの疑問を話していましたね。

高橋:バングラデシュに行く前に、川内有緒さんという元国連職員の方が書いたノンフィクション『バウルを探して』を読んだんです。

バウルと呼ばれる吟遊詩人を訪ね歩くという本なのですが、バングラデシュは詩と歌の伝統・歴史がある国ですよね。本を読んだり、川内さんご本人に会ってお話するうちに、バングラデシュは素敵なところなんじゃないかって予感を持っていました。実際に行って出会った人たちは、とても生き生きとしていました。そして生活の中に色や音が溢れている。

林:それは本当に思いましたね。

高橋:欧米のファストファッションをつくる縫製工場で働いている女性も、みんな鮮やかな柄の服を組み合わせた伝統的な服を着ていて本当にオシャレ。

林:エリイちゃんとか驚喜して、買い物しまくりでした。

(左)縫製工場で働く女性達の様子

(右)縫製工場でパズルピースを掲げるChim↑Pomのエリイ氏

高橋:あらゆる場所で客人をもてなす気持ちや人の明るさを感じて、拒絶されるような感じは全然なかった。

岡田:ロケハンしているうちに、アパートに入っちゃったりすることもあったんですけど、パッとドアが開いてて、住人と目が合うじゃないですか。そしたら「こっち来い!」みたいな。「え、なんで?」って近づくと「とりあえずお茶飲め」と。そういうのが何回もありました。それと、僕ら「ルンギ」っていう腰に巻く現地の伝統衣装を気にいって毎日はいていたんですが、2,3年前に「ルンギダンス」って曲が結構流行ったっぽくて外人がルンギ着ているのが珍しいこともあり、会う人会う人に「オゥ、ルンギダンス!!」って言われイジリ倒されたのもいい思い出になっています。

林:裸足の子もいるんですけど、そういう子たちもひもじい様子ではなくて。

高橋:ショブジさんに聞いたら、お金はないけど、農業国なので食べ物は豊富なんだと言っていました。だから、食べることに関してはあまり困らないとのことです。

林:イスラム教的な助け合う文化もありますからね。市場などで働いている人が朝まで仕事をして、その辺りで寝て、仕事行って、また寝て、みたいな生活の様子を見て、「はー、あたしもこういう生活したいなー」ってエリイちゃんも言ってました。本当に「幸せってなんなのか」を考え直しましたね。

(上)Chim↑Pomの岡田氏と街の子供たち

(下)ダッカの子供たち

高橋:帰国する前に1日くらい自由時間があり、タゴールの生家と、ラロン廟に行ったんです。ラロン廟は世俗を捨てて、どこの宗教にも属さなかった吟遊詩人が祀られている場所でした。ダッカにも流しの吟遊詩人みたいな人が大勢いて、そこらじゅうで歌を歌っているんです。バグラデシュの人たちはバウルの歌をみんな「心の故郷」だと思っているんですが、本当に歌や音が皮膚から入ってくるような感じがあって、心に沁み入るんです。日々の生活が大変でも、歌が人をすごくエンパワーするというか。歌とか音楽の原点に触れたような感じがしました。

(左・右)ラロン廟での様子

岡田:ダッカの街中でも、夜になると何処かからみんな集まってきて、小さなコンサートが始まったりしてね。それとコーランの音も流れるじゃないですか。滞在中は歌の印象が強いですね。

ーちょっと聴かせてもらいましたが、懐かしい感じのする歌ですね。

林:そうなんです。自分は報告集のコラムに「懐かしい」って言葉を使ったんですけど、『三丁目の夕日』などを見ても、あの時代に生まれてはいないのに「懐かしい」って感じるじゃないですか。人間の根本的な情熱や熱さ、愛みたいなことを、バングラデシュでは感じましたね。

左から高橋瑞木氏、岡田将孝氏、林靖高氏、水野俊紀氏

インタビュアー・編集:島貫泰介

対談写真撮影:相川健一

Chim↑Pom(チンポム)

Chim↑Pom(チンポム)

卯城竜太・林靖高・エリイ・岡田将孝・稲岡求・水野俊紀の当時20代の6名が、2005年に東京で結成したアーティスト集団。時代のリアルに反射神経で反応し、現代社会に全力で介入した強い社会的メッセージを持つ作品を次々と発表。映像作品を中心に、インスタレーション、パフォーマンスなど、メディアを自在に横断しながら表現している。東京をベースに活動しながら、世界中の展覧会に参加、海外でもさまざまなプロジェクトを展開。近年はさらに活動の範囲を広げ、美術専門誌監修や展覧会キュレーションなども行う。著作に『Chim↑Pomチンポム作品集』(河出書房新社、2010年)、『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』(阿部謙一との共編著、無人島プロダクション、2009年)、『芸術実行犯』(朝日出版社、 2012年)、『SUPER RAT』(パルコ、2012年)、『エリイはいつも気持ち悪い エリイ写真集 produced by Chim↑Pom』(朝日出版社、 2014年)がある。

photo: Leslie Kee

高橋 瑞木(たかはし みずき)

高橋 瑞木(たかはし みずき)

水戸芸術館現代美術センター主任学芸員。早稲田大学大学院美術史専攻卒業後、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院MA修了。森美術館準備室を経て水戸芸術館現代美術センター勤務。これまで主な展覧会に「KITA!! Japanese Artists Meet Indonesia」(インドネシア、国際交流基金主催、2008年)、「BEUYS IN JAPAN:ボイスがいた8日間」(水戸芸術館、2010年)、「新次元―マンガ表現の現在」(水戸、ソウル、マニラ、ハノイに巡回、国際交流基金主催)、「高嶺格のクールジャパン」(水戸芸術館、2012年)、「ダレン・アーモンド 追考」(水戸芸術館、2013年)、「ヂョン・ヨンドゥ 地上の道のように」(水戸芸術館、2014年)など。編著書に「じぶんを切りひらくアート」(フィルムアート社、2010年)。

写真:細川葉子