関連記事

建築における日本近代化100年の「倉」とは

太田佳代子(コミッショナー)

中谷礼仁(ディレクター)

山形浩生(エグゼクティブ・アドバイザー)

いよいよ開幕が近づいてきた「第14回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」(2014年6月7日〜11月23日)。国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、国別参加部門に毎回参加し、日本館展示を主催しています。日本館の展示は、コミッショナー・太田佳代子氏が率いるプロジェクトチームにより、1年近くにわたって着々と準備が進められてきました。2014年のヴェネチア建築展は、「近代建築の変化100年」という共通のテーマが与えられており、日本館のテーマを「現代建築の倉」と設定し、1970年代を軸として100年の建築をひも解き、日本建築の底力に迫ります。開催に先駆け、プロジェクトチームに展覧会の詳しい内容を聞くプレビュー・トーク「In the Real World 現実のはなし――日本建築の倉から」が開催されました。

いよいよ開幕が近づいてきた「第14回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」(2014年6月7日〜11月23日)。国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、国別参加部門に毎回参加し、日本館展示を主催しています。日本館の展示は、コミッショナー・太田佳代子氏が率いるプロジェクトチームにより、1年近くにわたって着々と準備が進められてきました。2014年のヴェネチア建築展は、「近代建築の変化100年」という共通のテーマが与えられており、日本館のテーマを「現代建築の倉」と設定し、1970年代を軸として100年の建築をひも解き、日本建築の底力に迫ります。開催に先駆け、プロジェクトチームに展覧会の詳しい内容を聞くプレビュー・トーク「In the Real World 現実のはなし――日本建築の倉から」が開催されました。

(2014年4月17日 国際交流基金 JFICホール「さくら」でのプレビュー・トークを抜粋収録)

本質に立ち戻る展覧会を構築

太田佳代子:まずはヴェネチア・ビエンナーレ全体の話をしたいと思います。1980年に第1回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展が開催され、2014年には34年目を迎えますが、当初とはかなり状況が変わってきています。ヴェネチア・ビエンナーレ財団は、近年の建築展は表層的で奇をてらったものが目立ち、建築の本質とかけ離れたものになってしまっていることに危機感を持っています。今回、総合ディレクターを務めるレム・コールハースもその危機感をかねがね共有していましたので、建築展をいちからつくり直すということを、ヴェネチア・ビエンナーレで率先してやろうという意図で、全体のディレクションを進めています。そのため、今回はこれまでとは違うビエンナーレになるはずです。

太田佳代子:まずはヴェネチア・ビエンナーレ全体の話をしたいと思います。1980年に第1回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展が開催され、2014年には34年目を迎えますが、当初とはかなり状況が変わってきています。ヴェネチア・ビエンナーレ財団は、近年の建築展は表層的で奇をてらったものが目立ち、建築の本質とかけ離れたものになってしまっていることに危機感を持っています。今回、総合ディレクターを務めるレム・コールハースもその危機感をかねがね共有していましたので、建築展をいちからつくり直すということを、ヴェネチア・ビエンナーレで率先してやろうという意図で、全体のディレクションを進めています。そのため、今回はこれまでとは違うビエンナーレになるはずです。

微細なリサーチに基づく展覧会や、新しい実践に基づいた問いかけを世界に発信するような展示をビエンナーレ全体で徹底させようとしています。これまでは55カ国だったナショナルパビリオンが、今年は66カ国に増えました。そして、この66カ国が「近代建築の変化100年」という共通テーマに一斉に取り組んでいます。各国が共通のテーマを持つことで、観客は建築のグローバルな視点を持つことができるでしょうし、そこに新しい対話が生まれるという目論みです。

日本館の展覧会タイトルは「In the Real World 現実のはなし ――日本建築の倉から」としました。「建築が現実の中に本当に入っていったときに、何が起こりえるか?」ということを追求しています。日本で毎年発表される建築物は、世界で高い評価を受けています。ではなぜ、そうした高い評価を得ることができているのか。それを探っていきたいと思っています。

経済学の視点から、100年の近代化を考える

山形浩生:日本展の展覧会について、全体像をご説明したいと思います。ビエンナーレ全体の「建築の100年を考える」というお題は、基本的にはありがちなお題です。よく反グローバリズムの人々が話題に出す「皆が携帯電話を使っている」「皆がパソコンを使っている」というような、世界的に均一になってきていることが、建築にも起こっているのではないかということが問題提起だと我々は考えています。もちろんこの100年で近代化が進み、いろいろな部分で量産化が進んできました。しかし、それだけで話が済むわけではありません。東京、香港、ニューヨークと、都市によって違うものは違います。一つの問題提起に対してさまざまな見方があるのではないのかというのが、我々の一つの答え、あるいはカウンタープロポーザルのようなものだと思っていただければいいのかと思います。

山形浩生:日本展の展覧会について、全体像をご説明したいと思います。ビエンナーレ全体の「建築の100年を考える」というお題は、基本的にはありがちなお題です。よく反グローバリズムの人々が話題に出す「皆が携帯電話を使っている」「皆がパソコンを使っている」というような、世界的に均一になってきていることが、建築にも起こっているのではないかということが問題提起だと我々は考えています。もちろんこの100年で近代化が進み、いろいろな部分で量産化が進んできました。しかし、それだけで話が済むわけではありません。東京、香港、ニューヨークと、都市によって違うものは違います。一つの問題提起に対してさまざまな見方があるのではないのかというのが、我々の一つの答え、あるいはカウンタープロポーザルのようなものだと思っていただければいいのかと思います。

アメリカの近代化とヨーロッパの近代化、あるいは東南アジアの近代化は、みんな少しずつ違っています。その違いを経済学では経路依存性ということで考えます。ある道筋ができると、ユニークな道筋をたどっていろいろな方向に行く。ですから、日本が辿った道筋も、ヨーロッパやアジアがたどった道筋もそれぞれである。おそらく建築にもそういうものがあるだろうというのが我々の一つの考えです。経路がどうやって決まるのかというと、その土地にある細かい初期条件や歴史的偶然によって決まります。我々が今回、70年代を取り上げているのは、似たような近代化の発展段階を辿ってきているなかで、いろいろな形の歴史的偶然があったからです。オイルショックや公害問題などの近代のつまずきに対し、ではそれを「どう考えてみたらいいのか」と、いろいろなリセットややり直しの試みが沢山あり、近代化のその後の経路を決めていくような偶然が70年代に集まっているといえるのです。それをみることにより、経路生成の過程と、今後の歴史がどのような経路の上にあるのかが見えてくるのではないかと考えています。

経済学でよくいわれますが、偶然というのは単に一つ起こったということではなくて、いくつかの偶然が相乗効果をもたらします。そして相乗効果をもたらすためのいろいろな偶然の「仕掛け」というのがあるのです。70年代建築の場合もそのような動きがある。一つは、いろいろなところで似たような動きが違った方向性に動いていった。そして偶然をつなぐ存在として、雑誌やメディアのようなものがあったわけですね。そうしたことを取り上げることによって、100年の来る道、行く道みたいなことをもう少しうまく言えるのではないかなと考えています。

もう一つの課題があります。この100年について近代化と量産化だろうという話をしましたが、建築家の話を聞くだけで本当に建築の全体像と大きな関わりがあるのだろうかということです。

ゼネコンからすれば、プレハブやオフィスビルなど、建築家の先生とは別な物も含め、立派な建造物をつくってきたといえるではないかと。我々が見ている限り、どうも必ずしも完全に分かれているのではないというのが明らかです。やはり相互に影響し合いながらも建築界全体をつくってきたのではないかと。産業全体として見る場合でも、経路を決めるようないろいろな偶然がやはりそこここにあったのではないかと考えています。それが70年代のさまざまな試みを見せるにあたり、皆様にご呈示したいことです。皆さんがご覧になって、特殊な例と見て取るのか、世の中全体はプレハブで全て均一化してきていると見るのか、一方で違っているのかもしれないと見るのか、いろいろな見方ができます。そうしたことを我々は今回の展示で示したいと考えています。日本館としては、100年に対する日本館独自の見方を展示します。今後の建築に対する何らかの提言、方向性なり示唆なりが世界に対して提示できればなというのが、この日本館において考えていることです。

70年代を通じて建築の100年を読み解く

中谷礼仁:他人の家の倉に行くと、その倉にどのような関係で物が置かれているのかが気になると思います。そういう意味での興味喚起ができる倉づくりを目指そうと思っています。今回は3つの話をして、展覧会のディレクションの話とさせていただきたいと思います。

中谷礼仁:他人の家の倉に行くと、その倉にどのような関係で物が置かれているのかが気になると思います。そういう意味での興味喚起ができる倉づくりを目指そうと思っています。今回は3つの話をして、展覧会のディレクションの話とさせていただきたいと思います。

まずはじめに、経済から紹介したいと思います。日本近代建築は何をつくってきたのか? 国家の形であり、経済の形であり、社会的文脈から自らを確保する形だということができます。重要なのは、それぞれ比率は変わっても決して消えずに各時代に生き残っているということです。例えば1964年の浅草の風景がありますが、現在に至るとたしかにビルは増えてはいますが、大きな構造が変わっているわけではありません。時代の流れとともにドラスティックに変化するというより、国家、経済、自らを確保する形が多様的に生み出されているのが都市なのではないかと思います。私は建物の系譜は基本的には消えないと考えています。

ではなぜ焦点として1970年代を取り上げるのでしょうか。そこには大阪万博の開幕が挙げられます。「進歩と調和」と唱えられてきた価値観が、そこで終わるわけではないのですが、ある種の飽和点を迎えることになります。それまでの日本近代建築があまり考慮してこなかった公害問題、経済危機やオイルショックなど世界的課題が相次ぎます。そういった危機を体験する中で考えられ、実行されてきた個的提案が、その後の建築の展開の方向性を指し示すのではないかというのが我々の考えです。また、ひとつ強調しておきたいのが、日本の建築文化の素晴らしいところは、こういった動きを支えた建築メディアが非常に強かったということです。

次に、70年代に形作られたパラダイムを紹介させていただきます。70年代が100年を見るひとつのレンズだと思っていただけたらいいと思います。「過去を見る」、「これまでを見る」、「過去をつくる」、ひとつの年代を取り上げることで、そうしたパラダイムが生まれます。70年代には都市を観察する、日本建築史を再構築する、またはフィールド・サーベイを通じてもう一度日本を見直していこうという動きが生まれました。藤森照信さん、堀勇良さんらの建築探偵団などがそうですね。また、それに相対するかのように、フォルマリズムが生まれています。これは一度、自分たちの形を提案してから、それをさらに商品化していこう、現実を考えていくあるいは近代技術を再編成していこうという動きです。これは近代的な歴史を再構成していこうということと基本的には同じことだと思います。それから、フィールド・サーベイはバナキュラーから学ぶということで、これまで計画思考の中にはなかった偶然性や集落の微妙な形のものをどうやって取り入れられるかという問題が、この時点で発生してきたと思います。

今回の「倉」の展示においては、こうしたさまざまな動きがどういった関係性を持っていたかということを、私がディレクターとしてダイヤグラムを提案し、それを会場展示班がさらに独自な形で考えを加え、我々と共有しながらトライ&エラーを繰り返すという形で構成を練っています。

最後に、相乗的な出来事という話をしたいと思います。今回のリサーチで70年代から80年代に関して非常に重要だと思ったのが、さまざまな人達が多様な関係性をもって、多様な運動をして、なんらかの形で結実しているということです。

これに関連して、伊東豊雄先生の商品化住宅研究会について少し話したいと思います。商品化住宅研究会、ホワイトUと呼ばれる中野本町の家、シルバーハット、せんだいメディアテークなどは、伊東先生の歴史のなかで転換点にあたるような作品だったと思います。商品化住宅研究会は研究所内での非常に地味な活動と思われていますが、ノートが残っていまして、ここには「建築家の作品としての住宅ではなく、また従来の建て売り住宅ではなく、新しいタイプの商品としての住宅をつくること」ということから、さらに伊東先生がおっしゃられた「消費社会を乗り越えるための分析」が行われ、それがさらにシルバーハットへの展開へと結実すると思われます。ホワイトUは、この当時のフォルマリズムティックな作品から、商品化住宅ではきわめてフラットなものに変貌する。このような展開が起こるということが非常に重要だと思っています。つまり作家が自分を相対化する力をどのように持っていたのかということが重要であると。

この影にはさまざまな線があります。例えば石山修武先生が考案した建築家が建築家に部材を直接取引する「ダイレクトディーリング方式」。それを伊東先生が一つ前の笠間の家で使っている。つまりこれまでの伊東先生の動きを覆すような展開が起こってきている。

石山先生の流れをさらに遡ると、川合健二という技術者に教えられた下水用の暗渠という近代技術を転用することによって住宅を造っていくと、近代技術を転用して一般にどのようにして開くかという動きがその前にあります。商品化住宅研究会の前にダイレクトディーリング方式ありという図式ができてくる。

どのような形で、どんな人々が、どのような運動をして、活発な建築運動を70年代当時にもたらしたか。これをベースにすることで、この100年間の日本の一つの起点を考え直してみたいと思っています。鑑賞者には、建築と歴史、編集者と建築、さまざまな立体的な流れを、倉を探るように探索していただきたいですね。

世界最高峰と称される日本建築の岐路

太田:「70年代にフォーカスします」というと、単に70年代の建築展を開催するようにみられてしまうかもしれませんが、今回はそうではありません。70年代で重要なことは、経済的に大きなつまずきを経験したことです。万博でインフレになり、建築界ではゼネコンに仕事が集中して若い人達に仕事がない。1973年になると石油ショックになって本当に仕事がない。そんな時に彼ら(当時の若手建築家)が何をするかというと、本当に究極の動きをするんです。路上に出かけて行って世の中の流れを観察する、石山さんのように市場、産業流通の中に入り込んでいき、建築家として何ができるかを探ろうとしたんですね。それから、建築家だけではなくて歴史学者も、そういう通常のキャリアポジションから外れてとにかく日本中の路上を徘徊し、正史に残ってこない日本近代建築の歴史を、自分の足で歩いて発掘しようとしたわけです。そういう方が他にもいて、どうして70年代にこのような動きが出てくるのか、これは本当に不思議なんです。ですがその裏には、日本経済のつまずきや、近代化の途上でひとつの頂点を超え、次の試練を迎えた日本に起きた状況があるといっていいと思います。中谷さんのお話にあった伊東豊雄さんの知られざる試行錯誤のプロセスがありますが、伊東さんに限らずみなさんそうした苦労をされています。

日本の建築は世界最高峰だと言われています。それは本当に過言ではないと思います。なぜ日本は建築がこんなにパワフルなんだろう。それは誰にも答えられないんですね。今回の展覧会はそのルーツを探り、確信に満ちた仮説を提示することになるだろうと思います。70年代に日本でおこったことが、世界における近代化のプロセスのひとつの典型的またはユニークな例として掘り下げたらこういうものがあった、世界に評価されるような建築のパワーを形作った動力が70年代の日本にあった。それを発信したいと思います。ですから今日、日本で評価されている建築も出てきますし、70年代以前にもともとあった建築、もちろん鎌倉から江戸時代など日本の建築は脈々とあるわけですが、近代を迎えて文明開化になったときに、日本の建築家は何をしたのかなど、変則的ではありますが、100年のプロセスをそういった形で見せたいと考えています。

日本館プロジェクトチームのメンバー(左から、太田佳代子、石山友美、山形浩生、中谷礼仁、小林恵吾、本橋仁、山岸剛)

(編集:友川綾子/プレビュー・トーク写真撮影:相川健一)

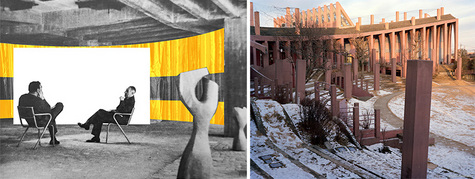

日本館展示イメージ © Keigo KOBAYASHI

(左)日本館(ピロティ空間)CGイメージ © Keigo KOBAYASHI、(右)進修館/象設計集団 ©Takeshi YAMAGISHI

(左)自邸/室伏次郎 ©Takeshi YAMAGISHI、(右)自邸/原広司 ©Takeshi YAMAGISHI

2014年日本館映画/石山友美監督映画 ©Tomomi ISHIYAMA

今回の展覧会で上映されるドキュメンタリー映画。歴史に名を刻む建築家・建築史家が出演し、世界的な視点から日本の現代建築の特異性や事情の真相を語る

太田佳代子(おおた・かよこ)

建築キュレーター

2012年まで10年間、オランダの建築設計組織OMAのシンクタンクAMOで展覧会の企画運営と書籍編集に携わる。2010年ヴェネチア建築ビエンナーレAMO展「Cronocaos」、2006年同「The Gulf」(以上共同)、2005~2009年プラダ「Waist Down」、2003・2004年OMA-AMO回顧展「Content」、2009年深圳・香港都市建築ビエンナーレのキュレーターを務める。編集したおもな書籍に Project Japan: Metabolism Talks... (Taschen 2011,平凡社 2012)、Post-Occupancy (Editoriale Domus 2005)、Waist Down (DAP 2005) など。2004年DOMUS副編集長。1993年まで建築・都市ワークショップ共同主宰、「Telescope」共同編集人。

中谷礼仁 (なかたに・のりひと)

早稲田大学建築学科教授

特異な活動で知られる建築史家。近世大工書研究から始まり、土地形質の継続性と現在への影響の研究(先行形態論)、今和次郎が訪れた民家を再訪し、その変容を記録する活動の主宰をへて、最近では千年続いた村研究(千年村研究)等を行っている。編集出版組織体アセテートを作り、レアで普遍的な他人の著作を刊行。著書に『今和次郎「日本の民家」再訪』瀝青会名義(平凡社 2012)、『セヴェラルネス+ 事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会 2011)、『国学・明治・建築家』(一季出版 1993)など。2013年日本生活学会今和次郎賞(瀝青会)、日本建築学会著作賞。

山形浩生 (やまがた・ひろお)

評論家・翻訳家

東京大学工学部都市工学科、米国MIT、東京大学大学院修士課程を経て大手シンクタンク入社。都市開発計画コンサルタントとして、おもに発展途上国への調査・提言を行う一方、翻訳家、評論家としてフリーソフトウェア、現代文学、経済理論、環境問題、建築都市論など多方面で活躍中。主な著作に『新教養主義宣言』(晶文社/河出文庫)、『要するに』(河出文庫)、『たかがバロウズ本。』(大村書店)など。訳書も数多く、ジェイコブス『アメリカ大都市の死と生』(鹿島出版会)、クルーグマン『クルーグマン教授の経済入門』(ちくま文庫)ほかがある。