関連記事

韓国で、日本の現代美術を振り返る意義(オ・ジニ)|最初にソウルに行った頃と今(会田誠)

会田誠、オ・ジニ

国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、韓国のソウル大学校美術館において、日本の現代美術の70年代から現在に至る40年間を概観する「Re:Quest―1970年代以降の日本現代美術」展を開催しました。

本展覧会では、日本の現代美術の背景となる戦後日本美術史に注目し、これまで韓国ではまとまった形で紹介されることのなかった1970年以降の作品より、今もなお影響を与え続けている重要な美術家の作品から若手作家の作品まで、日本現代美術の40年間を多角的な視点から概観しました。

同展には参加した日韓の4名のキュレーターのうち、ソウル大学校美術館シニアキュレーターであるオ・ジニ氏と、また出品作家で会期中にソウルでトークを行なった会田誠氏に、それぞれご寄稿いただきました。

韓国で、日本の現代美術を振り返る意義~「Re:Quest―1970年代以降の日本現代美術」展を終えて

オ・ジニ

ソウル大学校美術館シニアキュレーター

国際交流基金とソウル大学校美術館との共催による「Re:Quest-1970年代以降の日本現代美術展」が2013年4月に幕を下ろした。本展キュレーターの一員として、私はこの展覧会の構成、開催の時期や場所が、グローバル時代に、ある特定の国という枠組みで展覧会を開催することの意味についていくつかの示唆を与えたものと評価している。

本展覧会は日本国内でも一堂に会することの難しい同時代作家、53名の作品112点で構成され、1970年代から現在に至る日本の現代美術の40年間の流れを捉えた、いわば歴史的な視点をも持つ美術展であった。この形式自体は目新しいものではないが、この形に内包されている強調すべきポイント、即ち日本の現代美術の展開において「日本社会と美術界が自ら継承し、批判し、発展させてきた軌跡に注目しよう」という提案に関しては、今後議論が進んでいってほしいと思っている。ヨーロッパで誕生した美術史という学問を基に、あるいは西洋の目線でアジアの美術の現場を見た時に犯しやすい誤謬―例えば自己オリエンタリズムや排他的ナショナリズムなどに陥ることなく、地域的な意味と価値を定立しようという一つの試みとしてである。

2013年という開催時期も、この展覧会が既存の日本現代美術展と差別化できた要因の一つだと思う。これまで国際的なアートシーンで大規模に行われていた日本現代美術のグループ展は、大部分が1960年代末期や1970年代前半期、あるいは「具体」の活動を中心としたその前後の文脈にスポットライトが当てられていた。それとは対照的に、本展が"果敢にも"1970年代以降の40年を再検討(Request)の対象として設定したのは、第一にこれまで日本美術界の様々な議論を形作ってきた日本人のキュレーターが本展に参加し、作家たちと同時代に現場を共有してきた、いわば「伴走者」といえるような現場感覚をもたらしたことに負うところが大きく、第二に「ジャパニーズネオポップ」のような言語化を通じ、日本現代美術の特徴を明確にすることに躍起になっていた1990年代を経て、ようやくある程度距離を置けるようになった時点にいるからである。

韓国での日本美術を紹介することの位置づけ

展覧会の時期と関連して特筆すべきは、本展が国際交流基金の創立40周年に合わせて開催されたことに韓国のジャーナリズムが注目したことだ。今回の展覧会を、先頭に立って自国の文化を海外に広く知らせることを進めてきた機関の事業として捉え、これを国家戦略的な側面から見る視線は、国家間の文化交流、特に日韓の文化交流が韓国でどのように理解されてきたかを反映しているともいえる。韓国内での日本現代美術展の歴史はさほど古くない。韓国で海外文化を紹介する展覧会が本格的に始まったのは1980年代で、当時は日本文化開放前だったため、日本美術をまとまった形で紹介する展覧会に対しては賛否両論だった。それでも「文化」という友好的で中立な範疇内で、自国の文化を互いに伝え合う機会を均等に持つという前提で、展覧会の交流は続いていた。1990年代は海外文化をただ単に紹介するのではなく、「自分たちの視点」で受け入れるべきだというムードが湧き起こった時期だった。

この時期、韓国の主だった美術館では、日本現代美術の展覧会を自らの企画で開催しようとする動きが目立った。近頃は文化競争力というスローガンの下、理解や受け入れよりも具体的な経済効果が伴う文化の「輸出」が、交流の次の段階であるが如く想定されたりする。日本文化を韓国に紹介するのなら、韓国文化もそれ相応に日本へ紹介されるべきだという量的な交流の概念、企画主体の利益のための戦略として展示事業を見る見方、この二つの要素が現在においても有効だということを、今回の展覧会関連のジャーナリズムの関心から確かめることができた。

韓国の若者の好反応

その一方で展覧会の観客、特に若年層が見せた反応を通して、外部の文化を受け入れる姿勢が新たに変化していることが感じ取れた。美術館のスタッフと共に回る展示ガイドツアーに参加した若者たちの関心は、国の機関で日本の現代美術を展示する名分や、企画の背後に隠されているかもしれない戦略よりも、展示されている作品の持つ多種多様な面に対する意味に集中していた。これは素晴らしい作品を作家以外の人々と共有しようとする展覧会の最も基本的な関心だといえるが、韓国で日本美術を鑑賞する場合においては、基本から出発したというより、遠回りをして基本へ戻ってきたという表現のほうが適しているだろう。展示作品と個々の作家に注がれる多大な関心は、展示期間中、盛況のうちに行われた三回にわたるアーティストトークによって証明された。イベントの一ヶ月前に予約が締め切られたアーティストトークは、20代30代の聴衆から質問が相次いで予定時間を超えてしまい、なんとも名残惜しい幕切れとなった。聴衆はアーティストに関する一方的な情報を尋ねるのではなく、彼ら自身の意見を述べ、それに対するアーティストの反応を聞こうとするケースが多かった。これは同じ時を生きているという共感に根ざし、互いの奮闘を交歓する場となったと思う。

国際交流基金が観客を対象に実施したアンケート調査でも、開催してほしい展覧会のテーマの一位は日本の若手アーティストの展覧会だった。韓国の観客と日本のアーティストは、実像さながらの人生の展望を共有しているということが確かめられたこと、それが今回の展覧会を進めていて得た最も貴重な経験だった。まさにこのような点で、私は現代美術の展覧会が、古美術の展覧会と差別化された独自の意味を持っていると信じている。

オ・ジニ(呉鎮伊)

オ・ジニ(呉鎮伊)

ソウル大学校美術館シニアキュレーター。専門は、近現代のアジア美術史で、手がけた主な展示としては、「Document Culture: Tradition and Present」 (2009年)、「The Portrait of Korean War」(2010年)、「Korean Art in Textbooks」(2012年)などがある。

「Re:Quest―1970年代以降の日本現代美術」展においては、松本透(東京国立近代美術館副館長)、拝戸雅彦(あいちトリエンナーレ2013キュレーター) 、神谷幸江(広島市現代美術館学芸担当課長)とともに、キュレーターを務めた。

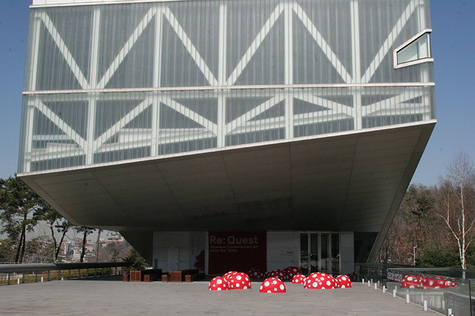

ソウル大学校美術館での展示風景

ソウル大学校美術館外観

《新たなる空間への道標》草間彌生 2013年 ソウル大学校美術館での展示風景

最初にソウルに行った頃と今

韓国のソウルに行ったのはこれで何回目だろうか。7回くらいか。たぶん回数としては世界の都市の中で最多だろう(日数は半年滞在したニューヨークに及ばないだろうが)。あまり海外での活動が多くない僕にしては、驚くほど多いと言える。その理由は僕の個性にも関係あるだろうが、それよりも90年代前半に活動を開始した美術家の、世代的必然の方が大きい気がする。

最初に行ったのは1992年、僕は美大を出たものの発表するアテもなく、アルバイトに明け暮れてクサクサしていた頃だ。友人の小沢剛が「知り合いの先輩アーチストがソウルで二人展をやるから、それを見がてら遊びに行かないか」と誘った。その二人とは村上隆氏と中村政人氏。村上氏の方は個展を一度見たことがあったが、中村氏の方はまったく知らない。二人はブレイク前夜であり、美術界でまだあまり名前が知られていなかった。

僕自身それがやっと二度目の海外旅行だったこともあり、すべてが新鮮で楽しかった。その二人展『中村と村上』はアーチストの手弁当な自主企画であり、会場は立派なギャラリーなどではなく、若者が夜遊ぶクラブのようなところだった。オープニング・パーティでは、当時日本のごく一部でカルト的人気を誇ったポンチャック(超アップテンポのテクノ演歌みたいなもの?)の第一人者イー・パクサ氏本人が登場し、訳が分からない熱狂と喧噪に包まれたことが、特に強烈に思い出される。

当時としてはかなり珍しく韓国の美大に留学中だった中村氏のナビゲートにより、活動を始めたばかりの韓国若手アーチストとの交流もあった。僕はどうもぼんやりした性格なので具体的には忘れてしまったが、現在第一線で活躍中の韓国人アーチストの幾人かと、そこで出会っていたらしい。彼らの作品は、その時ほんの一部を垣間見ただけだったが、自分たち(つまりその場にいたブレイク前の日本人アーチストたち)と野心の方向性がよく似ていると感じた。今となっても、日韓の90年代前半にデビューした「POP」という傾向を持つアーチストたちには、特別に強い同時代性があるのではないかと感じている。

韓国では日本のポピュラーカルチャーの輸入は基本的に法律で禁止されていたが、街の小さくて怪しげな店では日本の漫画や音楽が密かに売られていて、人気を博している、そんな時代だった。逆に韓国の文物も、今のように開けっぴろげに日本全国で気軽に享受できるような雰囲気ではなかった。日本と韓国は文字通り「近くて遠い国」だった。だからその時の韓国滞在中は強い異国情緒と共に、張りつめた緊張感があった。

また、若かった僕は今に比べて勉強熱心だった。韓国史の入門書や四方田犬彦氏の韓国論などで予習したり、現地に着いてからもよく人に質問した。特に、名前は忘れてしまったけれど部屋に何泊か泊めてもらった某青年には、いろいろ教えてもらった。『中村と村上』展の通訳ボランティアだった彼は、韓国の大学に留学中の在日韓国人三世で、「二つの祖国」という複雑なアイデンティティの、リアルな実体験を僕に聞かせてくれた。

そんな見聞が元になって、日の丸と太極旗を持った日韓二人の少女を描いた、僕の《美しい旗(戦争画RETURNS)》という絵は生まれた。抗日運動で獄死した柳寛順(ユガンスン)のイメージはどこで得たか忘れたが、おそらくソウルのどこか公園にある記念レリーフでも見たのだろう。あまりにシンプルなコンセプトの作品だが、旅の強烈なファースト・インプレッションが生んだ初期作品として、今でも愛着がある。

サッカーのワールドカップ共催を経て、現在日本と韓国は「近くて近い国」に着実になりつつあると思う。歳をとってこちらの感受性が鈍魔しているせいでもあろうが、最近はソウルの街を歩いていても、まるでここが東京のどこかであるかのような錯覚に襲われることがしばしばある。さらに今回の滞在中は、明洞あたりの食べ物屋の入り口に「日本のテレビで紹介されました!」なんて日本語の貼り紙をあまりに多く見かけ、それはさすがに興醒めではあった。ここのところ日韓双方の市民がいがみ合うニュースを目にすることが多いが、それも急速に近づいたゆえの避けがたい副作用のようなものかと、僕個人は捉えている。

そんな中で開催された今回の「Re:Quest―1970年代以降の日本現代美術」展。70年代の「もの派」から最近の若手まで、日本の現代美術を総覧的に紹介したものだったが、聞けば会場となったソウル大学校美術館で記録的な入場者数になったとのこと。それはやはり嬉しいことだ。明らかに誇りうる伝統文化を紹介するのも良いが、まだ評価の定まっていない、現在生成されつつある文化を紹介し、それが注目されるというのは、格別に意義のあることだと思う。特に両国の相互理解や友好のためには。僕のトークショーにもたくさんの若い人が聞きに来てくれ、また客席は温かい雰囲気で、とても喋りやすかった。

会田 誠(あいだ まこと)

会田 誠(あいだ まこと)

1965年新潟県生まれ。1991年東京藝術大学大学院美術研究科修了。ミヅマアートギャラリーでの個展を中心に国内外の展覧会に多数参加。近年の主な展覧会に「Bye

Bye Kitty!!! - Between Heaven and Hell in Contemporary Japanese Art」(Japan

Society、ニューヨーク、2011年)、「第1回キエフビエンナーレ」(Mystetskyi Arsenal 、キエフ、2012年)「会田誠展:天才でごめんなさい」(森美術館、2012年)など。「昭和40年会」として「瀬戸内国際芸術祭2013」に出展中。

日本に潜伏中のビン・ラディンと名乗る男からのビデオ

2005

ビデオ(8分14秒)

(c) AIDA Makoto

Courtesy Mizuma Art Gallery

美しい旗(戦争画RETURNS)

1995

襖、蝶番、木炭、大和のりをメディウムにした自家製絵具、アクリル絵具(二曲一双屏風)

撮影:宮島径

(c) AIDA Makoto

Courtesy Mizuma Art Gallery

「Re:Quest―1970年代以降の日本現代美術」展の一環で開催された会田誠氏によるトークの様子(2013年4月13日、於:ソウル大学校美術館)