関連記事

関連キーワード

国際交流基金の関連事業

人が歴史の中で生きるのはどういうことか──小説『ツリーハウス』を巡って

角田光代(作家)

沼野充義(東京大学)

国際交流基金では、日本の出版状況や出版物に関する情報を海外の出版社、編集者、翻訳者に向けて発信する英文ニュースレター、Japanese Book News(JBN)を発行しています。その一環として、JBNにて紹介した作家と翻訳者や将来翻訳をしたいと考えている方々が作品について語り合う場「Japanese Book News サロン 現代日本作家と語る」を開催、作家の角田光代さんと聞き手として東京大学教授の沼野充義さんをお迎えして、JBN No.68(2011 年6 月1 日発行)で紹介した『ツリーハウス』(文藝春秋、2010 年10 月)を中心に語っていただきました。

第1回Japanese Book Newsサロン

■日常の小さなこととは

■日常の小さなこととは

正反対の話を書きたいと思った

沼野:角田さんは人気の高い、現在一番読まれているすぐれた作家の一人だと思います。最近では『八日目の蝉』の映画化もありましたし、雑誌の「ユリイカ」や「文藝」では特集号が組まれるなどしています。この若さで膨大な作品を、しかもコンスタントに書かれている。しかも、ほぼ同時にまったく違う傾向の作品を長編、短編、短編連載と書き分けています。これは驚くべき筆力だと思います。

『八日目の蝉』角田光代著(出版社:中央公論新社)

最近の重要な作品である『ツリーハウス』は今までの角田ファンから見ても新境地だと思ったことでしょう。時代は1940年(昭和15年)くらいから2010年代まで、70年ほどの長いスパンをとっています。昭和史のさまざまな出来事を背景に、歴史的な広がりの中で、一種の家庭年代記を描かれています。今までこうした作品はあまりなかったと思うのですが、書こうと思った動機から教えてください。

『ツリーハウス』角田光代著(出版社:株式会社文藝春秋)

角田:私個人の話と日本の出版界、文芸の世界がリンクしていると思うのですが、私は1990年にデビューしました。そのときから、現代を舞台に日常の家族の問題を書いてきました。どんどん視点を狭め、大きなものではなく小さなものに目を向けることをずっとやってきました。私だけではなく日本の文芸界でも同時に、大きな物語ではなく、もっと日常的なもの、普通に生きている私たちが共感できる小説を書く作家が増えたと思います。

ただ、増えすぎるとつまらないというか、日常をみんなで書いてどうするのだという気持ちになりました。私は日常の小さなことを書くのが得意だという気持ちがあったので、ならば正反対の日常のところではない話を書きたいと思ったのです。

同時期に私と同世代の女性作家が2、3人、戦争を体験した祖父母世代、両親、その子供たちを描いた三代ものを書いています。女性作家の作品が同時期にこんなにも重なるということが、日本の小説のある種の閉塞感から抜け出そうという気持ちを表しているのかなと思いました。

沼野:『ツリーハウス』を書くにあたっては、調査したり、現地を見に行かれたりなど、今までの小説とは違うご苦労があったと思います。それがあるとすれば、どんなところだったのでしょうか。

角田:私は勉強せずに大人になったので、歴史を知らないのです。なぜ戦争が起こったのか、どのような戦争だったのかというところから勉強し直さないといけないのが大変でした。

沼野:単に太平洋戦争だけでなく、満州国の問題もあれば、戦後に引き揚げてきた苦労体験談などもあります。資料をかなり読み込まれないと自信をもって書けないと思うのです。

角田:はい、資料を積み上げて読みましたが、大変でした。それでも堂々と書けたわけではありません。

6、7年前の戦後60年のとき、ヨーロッパの作家が戦争に題材をとり、戦争は辛かった、大変だったという話ではなくて、フィクションを加えて小説としておもしろいものにして書き始めたという印象があったのです。ただ、日本にだけそれはありませんでした。

戦争は辛かった、悪いものだという視点で若い人が書くのは何なのだろう。日本でこの時代のことを書くと、戦争を体験している70、80代の人が「こんなものじゃなかった」と言うから、書かなくなる。このままでは私より若い人はもっと書かなくなってしまうという思いがありました。発表するときに「こんなものじゃない」と言われる心配はありましたし、そういうところから批判されたら嫌だな、小説として未来がないじゃないかという気持ちはありました。

■人々は事件の渦中にいるとき

何が起きているのかわかるのか

沼野:『ツリーハウス』は東京・新宿にある翡翠飯店という中華料理店の家庭の三代にわたるクロニクルという形をとっています。昭和15年くらいまで遡るのですが、祖父、祖母が、ある意味では逃げるように満州に渡り、新京(今の長春)で出会って一緒になります。満州にソ連軍が入ってきて、命からがら引き揚げてくる。戦後まもない新宿で、誰の土地かわからないところに中華料理店をつくって、子どもが生まれ、孫の世代が生まれます。

主人公の孫は何をやっていいかわからなくてぶらぶらしている20代の青年で、最初は祖父母が何をやっていたかも、どこの出身かも知らない。それが祖父が死んだことをきっかけに、満州にいたことがわかり、祖母と一緒に中国を旅行する。それと並行して祖父母が満州でどういう経験をしたのかがクロノロジカルに語られるという歴史的な部分と、現代の新宿で中華料理店を経営しているという現代が切り結ぶような形になっています。現代の舞台を新宿に設定した狙いは何でしょうか。

角田:戦後の事件を入れたかったのです。事件に一番近いところは東京ですね。これがもし、長野の山奥だったら絶対に知らずにすんだこと、関わらなくて済んだことがきっと山ほどいっぱいある。だから、彼らを昭和史、戦後史に触れさせるために、一番都心だと私が思うところを選びました。どんな事件を小説の中に入れて、どれを入れないかというのは、かなり取捨選択をしました。

沼野:小説の背景がすごくおもしろい書き方になっています。昭和の激動の時代で、古くは朝鮮戦争が勃発したり、高度成長が起きたり、連合赤軍事件もあれば、左翼運動の盛り上がりもある。いろいろな背景のできごとが少しずつ出てきて、その前面に翡翠飯店の人たちが浮かび上がってくる。歴史そのものを重厚に書くというよりも、歴史が背景になっていて、人物がその前に出てきて生きているという書き方になっています。

角田:大きな時間の流れを書こうと思って書いていたら、結局は人々の暮らしになっていくのですね。これはすごくおもしろかったです。

沼野:イデオロギー、政治的な問題が出てきますが、日本が満州に進出したことをどう考えるのか。満州国の建国の理念である五族協和はでたらめじゃないかなど、いろいろな立場があります。学生運動、政治運動も出てきます。そうした問題を小説として取り上げる場合、先ほどの戦争体験のある世代と同じで、「そんなものじゃない」と言う人がいそうな気がします。

角田:資料を読むと、現代の目線で書かれているので、これは悪いことだったと書いている。例えば満州をつくろうとしたなんて、なんてばかげた悪いことを日本人はしたのかという書かれ方だし、学生運動も間違ったおかしな行為として書かれています。ただ、自分の祖父母、両親を想像したときに、その渦中にいるとき、それが果たしてわかったかなと思います。

例えば今、放射能のことをいろいろ言われていますが、これについて何か言えるのはもっと時間が経ってからで、今は何が起こっているかわからなくて、いろいろな情報があって右往左往してしまう。ただ自分の場所にいて、自分の生活をするしかない、ということだと思ったのです。人が歴史の中で生きるというのはそういうことではないか。なすすべもなく翻弄されるようにその場所にいて、事件そのものに関われないし、良い悪いの評価もよほど頭のいい人でない限り、できないのではないか。普通に生きていたら何が起きているのかわからないくらい右往左往するのではないかと思うのです。そのことも書きたかった。時代と人の関わりあいですね。

■祖父母の世代の逃げ方と

今の世代の逃げ方は違うのか

沼野:『ツリーハウス』で人物の表現として印象的で、なおかつ、この小説のよいところですが、「逃げ」がテーマになっていることです。祖父母が満州に渡ったことに対して、彼らは逃げていたという書き方が貫かれていますね。つまり、満州の場合、建国の理想に燃えて、大陸浪人のように志をもった人がいます。また、軍人として使命を帯びて行った人もいます。この小説の祖父はそういう人ではないし、祖母もそこにたまたま行って、一緒になってしまう。このつくりがすごくおもしろいと思ったのですが、この発想はどこからきたのでしょうか。

沼野:『ツリーハウス』で人物の表現として印象的で、なおかつ、この小説のよいところですが、「逃げ」がテーマになっていることです。祖父母が満州に渡ったことに対して、彼らは逃げていたという書き方が貫かれていますね。つまり、満州の場合、建国の理想に燃えて、大陸浪人のように志をもった人がいます。また、軍人として使命を帯びて行った人もいます。この小説の祖父はそういう人ではないし、祖母もそこにたまたま行って、一緒になってしまう。このつくりがすごくおもしろいと思ったのですが、この発想はどこからきたのでしょうか。

角田:現代と結びつけたいと思ったのです。祖父母の時代の人たち、戦争を知っている世代と、私よりもうちょっと若い世代を断絶させるのではなく、何か共通点がないか。そう思ったとき、今、不況で仕事がない若い人がいっぱいいて、ニートと呼ばれる人、ネット難民と呼ばれる人がいる。その人たちが、もし「ここに行けば仕事があって、活気があって、あなたは楽しく生きられますよ」と言われれば、簡単に「行く」と言う人が多いのではないか。その場所がないというだけであって。

その軽やかさ、考えのなさ、今の若い人たちがもっている「ああ、社会がこうでなければいろんなことがうまくいったかもしれないのに」という考え方と、祖父母たちも同じだったと言えないだろうか。実際はどうかというよりも、現代を生きる人たちと、世代の離れた人たちを同じ感情をもった同じ人間である、と結びつけられないかなという思いがありました。

沼野:意識的な選択をして生きるより、どうしたらいいのかわからなくて逃げるような生き方をしているのは、三代共通ですね。祖父母、両親、子どもとみんな逃げている。

でも、最後のほうで、祖母が孫に対して、同じ逃げていても私たちの時代の逃げると、あなたたちの逃げるは違うと言っています。祖父母の世代が逃げるというのは、なにか積極的に抗うという、大きいものと戦うとはいわないまでも、それが自分の生の証(あかし)となる行為だった。でも現代のあんたたちは単に逃げているだけ、だらだらして却って自滅しているだけという希望のない逃げ方だと祖母が言っていますね。

角田:自分でもよくわからないのですが、祖父母の世代は戦争に背を向けるというのは非情なる戦いであって、時代に対して抗う、逃げることが抗うことだったと思います。ただ、今の時代に逃げることがどういうことなのか。もしかして、不況だから、仕事がなくてしょうがないと言っているのも、今の時代から逃げてない、ただ流されているのかもしれなくて。難しいですね。

沼野:戦争とか巨大な国家権力のように怖いものがあると、それと戦うなり逃げるなり、はっきりしますね。現代は何から逃げたらいいのか、何と戦ったらいいのかがよくわからない。それが違う点だと思いました。

■戦前の日本の家族はもっと

風通しがよかったかもしれない

沼野:あとおもしろいと思ったのは、この翡翠飯店は変な家族で、誰が出入りしているかもわからないし、祖父が死んでもまともに葬式もできない。読んでいくと、祖父母が新京で中国人のお店にかくまってもらって、そこが自由に人が出入りできる場所だったので、ひょっとしてそれを再現しようとしているのではないかということがわかってきます。人が勝手に出入りして、誰が出ていってもよくわからないというのは、決して悪いことではない。すると、これは家族的なものを再生させるためのひとつの試みという感じになるのでしょうか。

角田:日本では戦争で家族観、父親像が一回、分断したと私は思っています。日本の家族はもともと風通しがよくて、だれでも入ってだれでも出ていくようなものもあったのではないかと思います。これは想像ですけど。

角田:日本では戦争で家族観、父親像が一回、分断したと私は思っています。日本の家族はもともと風通しがよくて、だれでも入ってだれでも出ていくようなものもあったのではないかと思います。これは想像ですけど。

ただ、現代の家族を描こうとすると核家族の閉ざされた状態で、4人家族なら4人で暮らしている。時々おばあさんが訪ねてきてもお客さまのように扱うような閉じた家族が現代の家族だと思うのです。でもその前はもっと開いていたのではないかと思うのです。それも空想ですけど。

沼野:満州で飲食店を経営している中国人夫婦は人がいいですね。祖母は死ぬ間際まで覚えていて、長春に行ってその人たちに御礼を言いたい、自分たちは恩知らずであるという話になっているのですが、ちょっと美しすぎるかなという気もします。

角田:はい。満州からの引き揚げでは悲惨な話がたくさん残っているのですが、一方で自費出版されたものには本当に楽しい思い出しか書いていない方もいらっしゃるのです。私は楽しい思いをしている人たちを書きたかったのです。ずっと罪悪感がある、自分たちはそこまでひどい思いをしていない、良い思いをさせてもらって逃げたという罪悪感をもっている人たちを書きたかったというのが一つあります。

また、幼いときに残留孤児のニュースを初めて知ったときに、ものすごくびっくりして、有り得ないと思ったのです。そのときに受けたのは、すごい人たちだなという印象でした。もちろん、いろんな事情があり、それぞれで違うと思うのですが、それでもすごいことだと思ったのですね。だから、何か一つ、よい話にしても入れたかったのです。

■誰の文体か絶対わからない文章を

書こうと思った

沼野:『ツリーハウス』以外にもいろいろな傾向の作品を書かれています。その創作の秘密というか、仕事の仕方はどうでしょうか。

角田:平日の月曜日から金曜日の9時から5時まで仕事場に通って、5時になると帰って、土日は休むという公務員のような生活です。

沼野:現在、いくつの作品を同時に書かれていますか。

角田:毎月、エッセイが20くらい。小説は連載が大きなものがひとつ、不定期連載がもうひとつ。それとは別に書き下ろしをやっています。エッセイは料理雑誌だったり、女性誌だったり、もしくは新聞社のネットとか、頼まれる媒体に個性があるので、料理雑誌には料理の話というように、変えていけば大丈夫です。

沼野:読者についてうかがいます。初期の角田さんは海燕新人賞でデビューして、純文学系で書かれていました。その後、方針転換があったのか、私はよくわからないのですが、いわゆる純文学とは少し違う方向で大変読者に広い支持を得る作家になられました。日本では純文学とそうじゃないものの違いは、ひとつには読者をどう意識して想定するかということもあるかと思いますが、今、どのような読者を想定して書いているのでしょうか。

角田:雑誌によって違います。純文学とエンターテインメントというくくりが意味不明というか、日本にしかない現象かなと思うのですが、雑誌がそもそも違っています。純文学系とエンターテインメント系の雑誌があって、同じ出版社が2冊ずつ出している。どちらの雑誌に書くかで、純文学作家、エンタメ作家と呼ばれるか違うし、芥川賞は純文学の賞だし、直木賞はエンターテインメントの賞というように賞も違います。例えば、純文学の雑誌「新潮」に書いた作品が直木賞をとることは絶対にありえないという棲み分けがあります。

垣根がなくなったといっても、雑誌が2種類ある以上、書き手は意識しないといけないのです。エンターテインメント系の雑誌から原稿を頼まれるときは結末をはっきりした小説を書いてくれと言われ、純文学系の雑誌からは、何でもよいとほとんど注文がつきません。だから私は、雑誌がどういう雑誌かで決めたり、時々わざと純文学の雑誌にエンターテインメント系の強いものを書いたりもします。

沼野:文体についても触れたいのですが、『ツリーハウス』を読んで非常に感心したのが、簡潔で力強くてよい日本語だということです。例えば、もってまわったような気取った比喩はほとんど使ってない。いい悪いは別ですが、伊坂幸太郎や村上春樹といった作家は比喩が命で、しゃれた比喩を精巧に使います。角田さんの文体は非常に姿勢が正しい、現代日本語の鏡のようなよい日本語で、日本語を勉強する外国人みんなに読んでもらいたいと思います。

外国語に訳すにしても、すっと訳せて快感があるのではないでしょうか。私は翻訳コンクールにたずさわっていて、角田さんの作品をよく課題文に出すのですが、連作小説集の『福袋』などには、現代の日本の雰囲気もよく出ているし、しかもそれが過度に現代的に崩れてもいない。初期のころは文体に対する姿勢が違うと思うのですが、いかがですか。

角田:違いましたね。90年代は文芸の場で、文体ということがすごくよく言われていました。自分の文体を持て、文体は顔であると編集者からたくさん言われて、文体とは何かとずっと10年くらい考えました。「比喩かな。でも比喩でもないし、文体って何だろう」って。

10年考えて、考えるのがいやになったんですね。もう文体のことは一切考えない。文体はいらない。それこそ伊坂幸太郎さんなり、村上春樹さんなり、江國香織さんなりの文章だと、一文を読んだだけで誰の文体かわかると思います。私は文体を考えるのをやめようと決めて、誰の文体か絶対わからない文章を書こうと思ったのですね。角田の書いた文章とはわからない、無個性、そっけない文章を書こうと思ったのです。文体と縁を切るというか。

沼野:逆にそういう人はあまりいないですね。非常によい日本語だと思います。逆に際立って日本語の文体のある方向性を打ち出しているなと思いました。

角田:有り難いです。

■作品としての強さがあれば

国を超えて読んでもらえるはず

沼野:最後に読者の問題でもう一つ。角田さんは今、国際的に名前が知られはじめている作家です。外国語に翻訳されたリストがあるのですが、英語だけでなく、特に韓国語にはずいぶんたくさん翻訳されていますね。

角田:私だけでなく、現代作家のほとんどが韓国語で翻訳されているみたいですね。

沼野:自分の作品が外国語に翻訳され、外国の読者に読まれることを少しでも意識されることはありますか。

All the World is Yours. 2000. Acrylic on canvas. 200x190cm. Copyright (C) Yoshitomo Nara.

Courtesy Tomio Koyama Gallery, Tokyo.

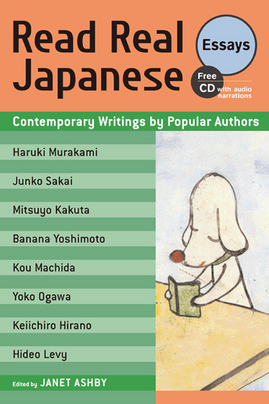

Read Real Japanese Essays: Contemporary Writings by Popular Authors

Edited by Janet Ashby. Published by Kodansha USA

角田:外国の読者を意識して書いたことはないですし、これからもないと思います。というのは、やはり私は「今」に興味があるのです。今というのは東京の世代だったり、今に続くものであったり、非常に限定したものに興味があるのです。翻訳してほしい、日本の外で読まれたいという気持ちはあるのですが、それを中心に考えると自分の芯がぶれる気がして、自分で意識しないようにしています。

沼野:そういう意味で、日本の今を伝えたいという意識はありますか。

角田:それはありますが、その手段としてこうすれば日本以外の方にも受け入れてもらえるとまでは考えられないです。

例えば、2010年に出した『ひそやかな花園』は人工授精がテーマでした。アメリカには精子バンクがある。でも日本には合法的にはありません。これは将来的にもできないと思います。何かタブー的な問題があって、このタブーというのは、日本人の感覚的なもので、これがもし英語になっても、なぜこんなに葛藤があるのか、アメリカの方にはわからないと思ったのです。でも、それを読んでほしいから表現を変える、テーマを変えるというのはないです。

沼野:しないほうがいいと思います。

『ひそやかな花園』角田光代著(出版社:毎日新聞社)

角田:逆に『ひそやかな花園』でも、作品としての強さがあれば、国の制度の違いを超えて、読んでもらえる可能性はあると思います。究極的には家族の問題や出生の秘密などは普遍的な問題であると思います。趣向が違いますが、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』に登場するクローン人間の話とか、現代でこうした問題を扱う小説が出てくるということが、何かつながっていると思っています。

(2011年9月27日、東京大学山上会館にて収録)

角田光代(かくたみつよ)

角田光代(かくたみつよ)

作家。1967 年生まれ。2005 年『対岸の彼女』で直木賞受賞。2007 年には『八日目の蝉』で中央公論文芸賞。『八日目の蝉』は2010 年にNHKでテレビドラマ化され、また、2011 年には成島出監督により映画化された。2010年の『ツリーハウス』は第22回伊藤整文学賞を受賞。2011年12月に短篇集『かなたの子』を出版。

![]()

(出版社:株式会社文藝春秋)

![]()

沼野充義(ぬまのみつよし)

沼野充義(ぬまのみつよし)

東京大学現代文芸論研究室教授。専門は、ポーランド、ロシア文学、翻訳者。現代日本文学にも関心が深く、文芸時評にも携わる。現在Japanese Book News 編集委員を務める。

![]()

■『ツリーハウス』について

『ツリーハウス』の舞台となるのは1990 年代末の東京。物語は中華料理店を経営する平凡な日本人の一家の歴史を過去に遡って、昭和10 年代末に日本から満州に渡った祖父母、学園紛争時代に属する父母、そしてカルト教団の組織犯罪や大地震といった世紀末的な出来事の中で自分の生き方を見つけようとして模索している子供たちの三代に亘り、日本現代史を背景に家族年代記が展開していきます。

『ツリーハウス』角田光代著(出版社:株式会社文藝春秋)

単行本:472 ページ

出版社:文藝春秋(2010/10/15)

ISBN-10:416328950X

ISBN-13:978-4163289502

価格: 1700 円

■ 角田光代さんの作品の外国語訳書籍については、国際交流基金本部のJFICライブラリーで

以下を所蔵しています。ぜひご利用ください。

http://lib-opac.jpf.go.jp/mylimedio/search/search.do?mode=comp&keyword=kakutaMitsuyo

■ 外国語に翻訳されている日本文学についての情報は、国際交流基金のウェブサイトから

ご覧いただけます。角田光代さんの作品については、タイ語、ドイツ語、フランス語、

英語の計8件が登録されています。ぜひ日本文学がどのように外国語に翻訳されているか

このデータベースから探してみてください。

日本文学翻訳書誌検索 は こちらから