関連記事

関連キーワード

- デザイン

- 写真

- 建築

- 映画

- 美術/現代アート

- 音楽

- 政治

- 経済・産業

- 歴史

- 国際展

- 日本

- 米国

- ニューヨーク近代美術館

- 東京

- ニューヨーク

- 岡本太郎

- 原口典之

- 篠原有司男

- 飯村隆彦

- 李禹煥

- リ・ウーファン

- 池田龍雄

- 山口勝弘

- 河原温

- 中村宏

- 中西夏之

- 赤瀬川原平

- 菊畑茂久馬

- 靉嘔

- 細江英公

- 第二次大戦

- 高度成長

- 東京オリンピック

- 日本万国博覧会

- ヨシダヨシエ

- 朝鮮戦争

- ベトナム戦争

- 長崎

- 広島

- 原爆

- 沖縄

- 日米安全保障条約

- ジャスパー・ジョーンズ

- 東野芳明

- フルクサス

- ラウシェンバーグ

- 木版画運動

- 曹良圭

- チョ・ヤンギュ

- ドリュン・チョン

- 浜田知明

- 前田常作

- メタボリズム

- 具体美術協会

- 吉原治良

- 実験工房

- 瀧口修造

- 小野洋子

- CIE図書館

- ハイレッド・センター

- 高松次郎

- 赤瀬川原平

- 久保田茂子

- 荒川修作

- 工藤哲巳

- アンデパンダン

- 読売新聞社

- ウォーカー・アートセンター

- 立石紘一

- 成田克彦

- 黒川紀章

- 粟津潔

- 横尾忠則

- 桂川寛

- 松本俊夫

- ゼロ次元パフォーマンス映画

- VIVO

- プロヴォーグ

- グッゲンハイム美術館

- 田中敦子

- 東京国立近代美術館

ブラッシュアップされた「戦後美術」の見取り図として ~ニューヨーク近代美術館での「TOKYO 1955-1970:新しい前衛」展

光田 由里(美術評論家)

ニューヨーク近代美術館で「TOKYO 1955-1970:新しい前衛」展(以下「東京展」)が開催中(2012年11月18日~2013年2月25日)である。高度成長期の都市・東京にメディアと人が交差した前衛のエネルギーを見せるべく企画された。建築(メタボリズム)、音楽(図形楽譜)、パフォーマンス、グラフィック・デザイン、写真、映像とジャンルを広げる意欲展である。同展のカタログ『Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde』に出品作家の紹介文「Trauma and Deliverance: Portraits of Avant-Garde Artists in Japan, 1955-1970 (トラウマと救済 日本の前衛作家たちの肖像1955-1970) 」を寄稿したこともあって、筆者もニューヨークでのオープニングに参加してきた。

ニューヨーク近代美術館での「戦後美術」の展覧会

ニューヨーク近代美術館での「戦後美術」の展覧会

出品作家は岡本太郎から原口典之まで-戦前派からベビーブーマーまで-40名以上。そのうち篠原有司男、飯村隆彦、李禹煥(リ・ウーファン)の三氏が出席、大入り大盛況となった会場で、来場者たちから質問を受けていた。1950年代から現在まで制作発表を続けている、池田龍雄、山口勝弘、河原温、中村宏、中西夏之、赤瀬川原平、菊畑茂久馬、靉嘔(あい・おう)、細江英公ら出品作家諸氏のお顔が思い浮かぶ。

多方面で活躍を続ける彼らの今を知ることで、50年代は地続きの、輝かしい彼方だと感じることができた。ところが近年、日本の戦後美術と並走してきた美術評論家たちがあいついで亡くなり、わたしが直接にご教示を受けることができた方を含めて、鬼籍に入られた出品作家が増えてくると、かろうじて残っていた地続き感も変容せざるをえない。

「東京展」がカバーする15年間は、半世紀前。焦土となって第二次大戦に無条件降伏した日本で、一九五五年体制と言われた安定保守政権が成立し、経済の高度成長を続けた時代である。敗戦国が東京オリンピック(1964年)と大阪での日本万国博覧会(1970年)を開催し、国際社会のなかで先進国としての位置を得るまでの時間でもある。朝鮮戦争とベトナム戦争のあいだで、冷戦の緊張のなかで二度の日米安全保障条約反対運動とその挫折があったことはさらに重要だろう。この15年に「戦後美術」の歴史のほとんどがあるといってもいい。

ニューヨーク近代美術館での「戦後美術」の展覧会は、特別な機会だと思える。

「戦後美術」は正確には「敗戦後美術」というべきだ、とは美術評論家のヨシダヨシエ氏の言であった。日本の第二次大戦「敗戦」は、連合国への敗北にちがいないが、本州各地が受けた空襲、長崎と広島の原爆はいずれもアメリカ空軍によるものだった。終戦後の日本が受け入れたのは実質的にはアメリカ軍単独の占領である。独立後もアメリカ軍の基地を、沖縄をはじめ各地に維持し、安全保障条約を継続させている。占領が戦争からの解放でもあったこと、基地への反発と依存など、日本のアメリカへの姿勢は複雑にならざるをえない。第二次大戦中以降、すくなくとも日本にとってはアメリカは特別な国になり、特別であり続けた。

そのことと、「戦後美術」とが無関係でないのはもちろんである。本展カタログへの寄稿では、「戦後美術」を敗戦のトラウマを原動力にした、社会変革への意思をもつ美術活動ととらえた。作家たちがわずかな年齢差によってそれぞれ異なる敗戦体験を持ったことを前提に、社会との関わり、運動としての美術活動の変容をまじえて、個々がめざしたものを粗述しようと試みたつもりである。

アメリカの美術との同時代性

日本の文化にアメリカの影響力が強まる時期と、アメリカ現代美術がヨーロッパで展覧され評価を獲得する時期が重なっていたことは見過ごされがちだ。ニューヨーク近代美術館が中心となってアメリカ各地を巡回した「日本の新しい絵画と彫刻展」(1965-1966)の前後こそ、日本の美術がアメリカの美術との同時代性を最も強く意識した、その頂点にあたるのだと思う。アメリカからのキュレーターや美術館長たち、ジャスパー・ジョーンズら作家たちが次々と来日し、評論家の東野芳明がしばしば渡米してアメリカ美術の記事を雑誌に書いた。日本の前衛作家たちはニューヨークで活躍することを夢見て、その頃次々と渡米している。

半世紀後にニューヨークで「戦後美術」を回顧するとしたら、このことはひとつの焦点、になりうると思う。もっとも「東京展」では日米の交通は、フルクサスと、ラウシェンバーグ作品を模した篠原有司男の「イミテーションアート」1点でさらりと示されている。木版画運動などの中国との交流関係や、曹良圭(チョ・ヤンギュ)のような在日朝鮮人作家の視点に触れられることもなかった。本展を担当するニューヨーク近代美術館アソシエイト・キュレーター、ドリュン・チョン(韓国系アメリカ人)は、あくまで日本の美術の独自性を抽出する意図をもって、あえてダイヤグラム風に15年間を整理し、会場をほぼ左右対称に構成していった。作家グループの活動に重点を置いてコーナーを設け、また現存作品をグルーピングすることで、個々の作家の営為ではなく、「戦後美術」のテーマの変遷を俯瞰しようとする方法が採られている。文字による解説など、時代背景や作家情報の説明的な要素はカタログに集約させて、展示ではほとんど使用されなかった。

1950年代の人間像

1950年代の人間像

展示は、内容の広がりに対して会場スペースが少ないため、考え抜かれて、コンパクトにまとめた構成となっている。

第1室は岡本太郎の《森の掟》から始まり、1950年代の人間像が集められた。戦争体験を描いた浜田知明の銅版画《少年兵哀歌》連作、敗戦、占領、米軍基地問題を変容させた人物像で描く池田龍雄のペン画群、傾斜したパースペクティブの中に革命の予感を描く中村宏の三部作など、現実と関わろうとするグラフィックな絵画群。一方で中西夏之や前田常作の絵画で、より抽象化した、増殖する物質としての人間像が提示された。政治的激動の50年代には、急速に拡大した人口増加と都市の混沌も、現実的な問題だった。それこそ、エントランスに掲げてあったメタボリズムの《東京計画》の課題だったことは付け加えたい。

具体と実験工房、そしてハイレッド・センター、反芸術

具体と実験工房、そしてハイレッド・センター、反芸術

第2室、第3室は具体(具体美術協会、吉原治良をリーダーに若い美術家たちで結成された前衛美術グループ)と実験工房(詩人の瀧口修造の下にさまざまな分野の芸術家が集まって結成された総合芸術グループ)のダイジェスト。実験工房メンバーによる構成主義的な要素と、具体のユーモアある実験が、絵画、写真、映像、立体を交えて対比的に展示された、ふたつのコーナーである。ここにグループ音楽などの図形楽譜や小野洋子のインストラクションが一角を与えられていた。ニューヨーク近代美術館の充実したフルクサス・コレクション(シルバーマン・コレクション)所収の貴重な原本である。実は実験工房メンバーの発想源にCIE図書館の資料があったことは、一見しただけではわからないかもしれない。

第4室、第5室にはハイレッド・センター(高松次郎、赤瀬川原平、中西夏之の3名により1963年に結成された前衛芸術グループ)資料集成と、反芸術のコーナーが左右に置かれる。東京を舞台にゲリラ的にパフォーマンスを展開して日常を「撹拌」しようとしたハイレッド・センターには、本展中、最も重点を置かれているだろう。久保田茂子やフルクサスと交流あって、日本のハイレッド・センターを離れてニューヨークで別個にトレードマークのバナーが作られ(出品作)、パフォーマンスが再演されもしていた。今回のメインイメージのひとつが、久保田茂子が英語で作成したハイレッド・センターの活動地図である。これがエントランスで《東京計画》の計画写真と対比されていたのは、東京を内側から変革する前衛的な意図と、俯瞰的に再編しようとする建築家の意図を対比させたものだという。

相対する反芸術のコーナーは、高松次郎、荒川修作ら代表的作家たちのオブジェが集約されたが、会場の制約のために小さい作品や部分展示が凝縮されて、「反芸術」の見本帖のように見えかねないのは惜しい。中央のステージは本展のハイライトともいえる見せ場で、工藤哲巳の1962年のインスタレーション、菊畑茂久馬の大作《奴隷系図》など大型作品が組み合わされた。当時のアンデパンダン(読売新聞社の主催で行われた無審査出品制の美術展覧会)会場で繰り広げられた破天荒な大型の作品はほとんど現存しないため、菊畑作品のように再制作が少なくない。工藤哲巳のオリジナル作品は貴重なものだが、チョンの前職時代に所蔵され、現在はウォーカー・アートセンター(ミネソタ州ミネアポリス市にある近現代美術専門の美術館)の所蔵となっている。

1960年代:ポップな絵画群と、もの派につながる立体

1960年代:ポップな絵画群と、もの派につながる立体

続く2つのセクション(第6室、第7室)は、60年代半ばの、立石紘一、中村宏、篠原有司男らのポップな絵画群と、もの派につながる60年代末期の高松次郎、李禹煥、成田克彦らの立体などのコーナーになる。彫刻の解体ともいえる「もの」の展示と、絵画のキッチュともいうべきポップ調絵画の対比はこれまでになかった視点だと思う。ただ、両者のわずかな年代の差異は重要で、もの派の流れにある立体作品のほとんどが、実は画家たちに作られたことに注意すれば、それらはジャンル解体の進展として、つまり対比ではなく連続として見るべきだと私は考える。反芸術のオブジェのあとに、絵画と立体が復活したように見えると、意味は変わってしまうだろう。

都市的な複製メディアのパワー

さて、最後の暗くされた部屋は、もっとも「都市」的な混沌が盛られていた。黒川紀章らメタボリズムのスケッチ、粟津潔と横尾忠則のグラフィックとアニメの仕事、中村宏、桂川寛たちの挿画原画、赤瀬川原平のコラージュに加え、松本俊夫の映像作、ゼロ次元パフォーマンス映画、さらにはVIVO及びプロヴォーグ時代の写真群が集積してあった。

作家たちの縦横なネットワークによるコラボレーションが生み出した、印刷物、映画など、まさに都市的な複製メディアがここに詰め込まれている。VIVOとプロヴォーグにはほぼ10年の時間差があるので、それら戦後写真の傑作たちが匿名の一群として並ぶのには少なからぬ抵抗を感じるが、ほかのコーナーが整然としていただけに、別種のパワーが感じられた。

「戦後」そのものを見直すために

「戦後」そのものを見直すために

これらの重要な「戦後美術」作品をニューヨーク近代美術館はすでに所蔵品として少なからず蓄積していることもわかる。日本との交通の歴史に加え、近年の「戦後美術」の評価の高まりがここにも反映されているのだろう。

本展の開催は、日本の戦後美術全体を扱うアメリカでの展覧会としては、「Japanese Art After 1945: Scream Against the Sky(戦後日本の前衛美術 スクリーム・アゲインスト・ザ・スカイ)」(1994年、グッゲンハイム美術館ほか巡回)から約20年ぶりのことになる。同展の後、海外の「戦後美術」展示の進展はめざましく、具体美術協会展が世界各地で行われ、近年はもの派に注目が集まり、田中敦子、李禹煥らの個展も開催されて、日本の戦後美術は評価を高めながらより詳細に紹介されつつある。そのなかで、ブラッシュアップされた「戦後美術」の見取り図が示されたのが本展の成果だろう。今後もそれが展開していくことを望みたい。

一方で長く続く経済不況、安定しない政権のもとにある現在の日本では、大震災で原子力発電所事故が起こり、原子力問題を根本から考えるためにも「戦後」そのものを見直す必要にせまられている。「敗戦後美術」を読み直すことは、その必要にもリンクする。この時期に、東京国立近代美術館で同館 60周年記念特別展「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年」の第2部として「実験場1950s」が企画されたことには意義があるだろう。「戦後美術」の根本にある、現実に対する切実さと思想をさらに何度でも読みなおし、そこから現在を再考させるだけのものをこれらの作品は持っているのである。

Photo by Jonathan Muzikar. (c) 2012 The Museum of Modern Art, New York

(左)池田龍雄 「腕」 1953 板橋区立美術館

(右)岡本太郎 「土偶」 1956 川崎市岡本太郎美術館

靉嘔「田園」1956 東京都現代美術館

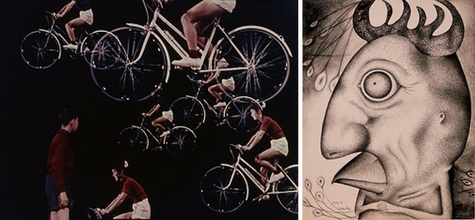

(左)松本俊夫 「銀輪」 1956 東京国立近代美術館フィルムセンター

© 徳間書店

(右)池田龍雄 「ボス鳥(禽獣記シリーズ)」1957 宮城県立美術館

(左)高松次郎 「瓶の紐」 1963 個人蔵 撮影:山本糾

© Estate of Jiro Takamatsu, courtesy of Yumiko Chiba Associates

(右)中村宏 「円環列車A(望遠鏡列車)」 1968 東京都現代美術館

光田 由里(みつだ ゆり)

美術評論家、渋谷区立松濤美術館学芸員。京都大学文学部卒業。専門は近現代美術史および写真史。主な著書に『Words and Things: Jiro Takamatsu and Japanese Art 1961-72』(Daiwa Press、2012年)、『高松次郎 言葉ともの―日本の現代美術1961-72』(水声社、2011年)、『写真、芸術との界面に 写真史 一九一〇年代―七〇年代』(青弓社、2006年、日本写真協会学芸賞)など