7.『屋根裏の仏さま』を読んで(後篇)

去る6月25日、私は飛行機に乗りました。国内線なので、パスポートは必要ありません。いずれにしろ、離陸する瞬間と着陸間際は心が

福岡空港から乗った地下鉄に揺られていると、隣の席の老夫婦がしゃべる穏やかな声が聞こえてきて、ふだん東京で耳にする日本語とはやや異なるイントネーションにいつまでも耳を傾けていたくなりました。

天神駅で地下鉄から降ります。

私の目的地は、6月にオープンしたばかりの書店「Rethink Books(リシンクブックス) 」(http://rethinkbooks.jp/)でした。

この日、私は翻訳家の小竹由美子さんと『屋根裏の仏さま』をめぐってトークをする予定でした。ジュリー・オオツカが「写真花嫁」としてアメリカに渡った女たちを「一人称複数形」で描いた小説に強く心惹かれていたのはもちろん、以前から小竹さんが翻訳なさった『イラクサ』をはじめとするアリス・マンロー作品を愛読していたのもあり、私にとってこのお仕事は嬉しいながらも少々緊張する、贅沢な体験でした。

打ち合わせのとき、小竹さんは『屋根裏の仏さま』の表紙を示しながら、これは皆、日本の野花なんですよ、と私に教えてくれます。タンポポにスミレ、すずらん・・・・・・ひとつずつを見つめながら、ほんとだ、と胸が明るくなります。あの日、憧れの方とはじめて向かい合っているにもかかわらず、私がとてもくつろいでいられたのは、まちがいなく小竹さんの温かなお人柄のおかげでした。

私の『台湾生まれ 日本語育ち』をご持参くださった小竹さんに感激しました。小竹さんが右手にお持ちの1冊は『屋根裏の仏さま』の原著です。

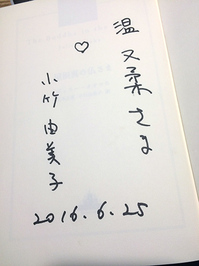

さらに『屋根裏の仏さま』(新潮社)にサインまでいただき、大感激!

この日、小竹由美子さんと岩本正恵さんのすばらしい翻訳によって、『屋根裏の仏さま』を日本語で読むことが叶った読者の一人として、私には絶対言っておきたいことがありました。

ジュリー・オオツカが、かのじょ自身の祖母や曾祖母の世代の女たちの物語を書くとき、かのじょは自身にとって異国語が奏でる世界を想像する必要に迫られました。英語によって世界を感知し、感性を育み、ひとと関わり思考してきたオオツカにとって、日本語という言語は「外国語」に近い存在だったはずだからです。

子どもらは日本語の花の名前を忘れてしまった。色の名前を忘れてしまった。お稲荷さんや雷さまや貧乏神の名前を忘れてしまった。(中略)雪あかりやスズムシ、夜逃げといった言葉を忘れてしまった。夜も昼もわたしたちを見守ってくれる死んだご先祖様のお仏壇でなんと言うのか、忘れてしまった。数え方も忘れてしまった。

(『屋根裏の仏さま』)

1、2、3を「イチ、ニ、サン」ではなく「one two three」と読む言語で小説を書くジュリー・オオツカにとって、雪あかりにスズムシ、夜逃げ、なむあみだぶつ、あるいは、なんまいだぶ、といった言葉は「あの二十六の文字」で表現しなければなりません。とはいえ、そのなつかしい響きは、かのじょにとって単なる外国語ともちがいます。日本語はかのじょの母親や祖母、曾祖母の「母国」の言葉なのです。

「ジュリー・オオツカにとって自著が日本で翻訳・刊行されることは、自分の本が他のどんな言語に訳されたときよりも特別だったことでしょうね」

そのことを小竹さんに伝えながら私は、自分の小説が中国語に翻訳されて台湾の読者に届けられたときのことを思いだしていました。

また、この小説がほかでもない日本で読まれるべき別の重要な意味についても私たちは話し合わずにいられませんでした。

『屋根裏の仏さま』は終盤、日系アメリカ人が被った最も悲しく暗い歴史にむかって展開します。そう、「わたしたち」は「最後の日/Last Day」を迎えるのです。

わたしたちのなかには、泣きながら去った者もいた。歌いながら去った者もいた。わたしたちのひとりは手で口元を覆い、ヒステリックに笑いながら去った。去るときに酔っぱらっていた者も数人いた。(中略)最後にもう一度故郷の村へ帰って、父のお墓にお線香をあげたかった。

(『屋根裏の仏さま』より)

そして次の頁から、「いなくなった/A Disappearance」と題された最終章がはじまります。この章のみ、「わたしたち」と語る声の主は、「いなくなった」日本人について考えをめぐらすひとたち――「わたしたち」が、「彼ら」と称する白人――になりかわります。

「"わたしたち"と語る声の主は、最後も日本の女たちのほうがより強い余韻が残ってよかったのではないか?」

私は、思いきって言ってみます。それは、最初にこの小説を読みとおしたときに抱いた感想でした。すると小竹さんは、ジュリー・オオツカはあることをずっと気にしていて、考えていたそうなの、と教えてくれます。その「あること」とは、

――日本人たちがいなくなったあと、町の人たちは何を思ったのだろう?

ということでした。

『屋根裏の仏さま』を、ジュリー・オオツカは「町の人」の声によってこう締めくくります。

わたしたちが知っているのは、ただ、日本人たちはどこか遠くのある場所にいて、たぶんこの世ではもう二度と会えない、ということだけだ。

(『屋根裏の仏さま』より)

第二次世界大戦中――もっといえば日米開戦以後――のアメリカで、日系人たちが辿らざるをえなかった過酷な運命を「わたしたち」は、どれだけ知っているのだろうか?

日本語になったジュリー・オオツカの小説は、日本の「わたしたち」にもそう問うているように思えます。

イベント終了後、その日の晩御飯は、小竹さんたちとともにお刺身が美味しいと評判の居酒屋でいただきました。

ささやかな宴の終盤、ほかほかのおむすびが運ばれて来ます。

オカアサンの国の「rice ball」だ、と思いました。

付け合わせには、祖父の大好きだった沢庵が。

宴の終盤に運ばれてきたおむすびと沢庵。

ふいに私は、地下鉄に揺られながら耳にした老夫婦のおしゃべりは、祖父母が話していた日本語に似ていると気づきます。日本統治下の台湾で学校に通った私の祖父母の先生は、九州から植民地・台湾に渡ったのかもしれない。

翌日、飛行機の出発時刻までたっぷり時間があったので、私は「博多ふ頭」行きのバスに乗りました。終点で降りて、ふ頭に向かいます。空はよく晴れていました。木陰のベンチに腰掛けて、遠くの船を眺めます。

博多ふ頭は、戦後最大の引き揚げ援護港という話でした。

穏やかに波打つ海を見つめながら、ここから帰っていったひとたち、ここに帰ってきたひとたち、そして、帰りたくても帰ってこられなかった名もなきひとたちのことを思います。

・・・・・・いや、ちがう。名のないひとなんていない。

そう思ったとたん、私の心はにわかに騒ぎます。

チヨコは、シャーロットと呼んでくれといつもわたしたちに言っていたのだが、チヨコと呼んでくれと言いながら去った。最後にまた気が変わったの。

(『屋根裏の仏さま』より)

シャーロットに限らず、オバアチャンの名前を拒みアメリカ人風の名をなのりたがった少女たちの中には、「最後の日」に「気が変わった」者も少なくなかったかもしれない。

(シャーロットは、チヨコが「千代子」と綴るのを知っていたのかな?)

私は「あの二十六の文字」で綴られたフミコ、イヨ、タカコ、ハルコ・・・・・・「わたしたち」の名前を次々と思い浮かべながら、富美子、伊代、貴子、晴子・・・・・・と漢字をあててみます。

ひょっとしたらこの中には、太平洋戦争末期、皇民化運動の吹き荒れる台湾で生まれた子どもたちに名づけられた名前もあるかもしれない・・・・・・海と青のそれぞれの青さにみとれながら私は、同じ名前を持ちつつも、お互いにとって「どこか遠くのある場所にいて、たぶんこの世では」すれちがうことのなかった女たちのことをぼんやりと想像していました。

温又柔 Twitter https://twitter.com/wenyuju