第50回(2023年度)国際交流基金賞

~越境する文化~<3>

宮城聰氏×宮城嶋遥加氏 対談(後編)

2024.3.15

【特集080】

特集「第50回(2023年度)国際交流基金賞 ~越境する文化~」(特集概要はこちら)

SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督を務める宮城聰氏は、身体と言葉と音楽が一体となった独自の手法で祝祭的な舞台空間を創り出し、世界的に評価の高い舞台芸術の演出家です。

本記事では宮城聰氏に「演劇が国境を超えるとはどういうことか」について語っていただいた講演の内容をお届けします。

「演劇が国境を超えるとはどういうことか」(前編)はこちら。

宮城聰氏 ©Ryota Atarashi

宮城聰氏 ©Ryota Atarashi

「演劇が国境を超えるとはどういうことか」(後編)

- 宮城嶋:

お客様から「いま世界は内向きに、排外的な傾向にある中で、演劇また演出家の仕事はどんな影響を与えられると思われますか」という質問をいただいておりますが、これに関してはいかがでしょうか。

- 宮城:

いま宮城嶋さんが言っていた感情が外に出てしまうというのは、自動的に出てしまうというより、表現してしまうという意味ですよね。いま私はこういう感情なんだということを、ついつい表現してしまうという。表現してしまうと、お客さんにはもう答えが出ている、問いと答えが両方いっぺんに見えてしまうような感じになって、それ以上覗き込んでくれなくなるということですね。

そのことについて一つだけ言えば、自分は自分のことをそんなによく知らない、というのが、僕が思うに重要なことで。アイデンティティに立脚すると結局、近代的な人間の傲慢というものを克服できないような気がします。近代的な人間の傲慢というのは、すごく単純に言えば、「人間は自然をコントロールできる」という考え方です。自然の中には当然、自分というものも含まれています。自分の身体ほど自然の産物はないわけだから。だから自分をコントロールできるという事と、自然をコントロールできるということが一体化してしまい、人間が自然をコントロールすることによって自然のポテンシャルをよりよく引き出そう、みたいな発想になってしまう。ほったらかしておくよりも、人間がちゃんとコントロールする方が、自然が持っているポテンシャルをより引き出せる。そこまで神は考えているのだと。そこまでやるように神は人間を創っているのだという、僕からすれば非常に傲慢な考え方で、こういう考え方が地球を破壊していくのだと僕は思ってしまうのですが。

『マハーバーラタ〜ナラ王の冒険〜』より ©Ryota Atarashi

『マハーバーラタ〜ナラ王の冒険〜』より ©Ryota Atarashi

- でも先ほど申し上げたように、ヨーロッパの演劇の考え方、ヨーロッパの演技論のメインストリームの考え方を使っていると、ここから抜け出せないと思うんです。人間が持っている傲慢さ、人間というものは自然をコントロールできるのだという傲慢さを抜け出せないような気がします。演技の考え方自体がそれにくっついてしまっているから、そこから抜け出すには、まず「自分は自分のことをそんなによく知らない」「自分の身体のことすらよく知らない」というところに立脚しなくてはいけないだろう、いつまでたっても自分の身体のことなんてわからないんだよっていう、そういう謙虚さに立脚しなくてはいけないだろうと思うのです。

そういう謙虚さに立脚することと、例えば「ムーバー(動き手)」で動きをやるときに瓶みたいになるということは、かなり近いことなんです。セリフを言う人が動いてはいけないのも同じで、ものすごくもどかしい。俳優にとって動かないでセリフを言うって、ものすごくもどかしいです。動きたいと思ってしまうんですよね。でもそれは禁じられている。そういう、自分の能力は本当はこれだけなのにみたいな、でも限定されてしか外に出せませんっていう、そういうことが傲慢を克服するのに役立つのではないか、謙虚さに立脚できるのではないか、と思うのです。よく考えてみると、昔からある演劇とか民俗芸能みたいなものはみんな、そういう種類の傲慢に陥らないための知恵が方法論の中に入っていますよね。例えば、お面をつけるとかね。お面をつければ自分の表情なんか出ないわけですからね。

これは演劇論とは少し違う話になりますが、僕はいま公立劇場のディレクターもやっていますが、公立劇場のディレクターとして何を一番の仕事だと考えているかというと、それは全体主義をなんとか塞き止めることなんですね。全体主義はだんだん近づいてきているというか、相当近くまできているのではないかと思います。全体主義を一言で言えば、少数を排除する、排除というかいないことにすることです。少数の"なんとか分子"という言葉がありますよね。例えば反政府分子とかいう、その少数の分子をいないことにするということです。つまり排他的そのものですよね。異なる分子がいたら、ともかくそれをはじき出すか、染め変えてしまうか、どちらかです。この排他的な空気が日本でも広まっています。しかしそれは日本固有の問題ではなく、世界全体の動きだと思います。

例えば、過半数の人がとある考えに賛同したとすると、その考えが社会を覆うかというと、そんなことはないわけです。その過半数の人が判断したことは確かに政権を覆したりはするけれども、それ自体が全体主義にはならないわけです。全体主義というのは、風が吹くと何もかも、すべてのものがそういう風に倒れるという状態ですから。だから例えば、危険な考え方のリーダーが現れて、その危険な考え方のリーダーが過半数の支持を得るというだけでは、全体主義にはなりません。

少なくとも日本の全体主義というのは、リーダーによって導かれたのではなく、下からの全体主義、庶民の方から染まっていったわけです。江戸時代の「五人組」的な考え方というか、ちょっと違うとそれを弾く、あるいは弾かずに染め上げる。そういうことを人々の方がする。これが日本の全体主義だとすると、例えば、100人の中に3~4人でも、こっちから風が吹いてなびかない人がいれば、残りの人たちが「あれ?あの人なびいてないな」と思う。みんなが「なびくのが当然だよね」と思っているときに、そうじゃない人がいると「あれ?こうなるのが当たり前だと思ったけどそうじゃないのかな」と冷静になれる。つまり下からの全体主義というのは、こうなるのが当たり前でしょ、そうだよねっていう、こういう感じですよね。でもそうじゃない人が少しいれば、過半数でなくても、少しでもいると、あれ?ってちょっと冷静になれる。

- この、人を冷静にさせる働きは、演劇でもできる。劇場みたいな大して大きくない組織でもできることのような気がしています。世の中みんなそうだよね、というときに劇場を見たら、「あれ?劇場違うじゃん、劇場にいる人違うじゃん」と思う。もちろん「劇場も染めてしまえ」という人もいますよ。中にはいるけれども、「あれ?当たり前にこうなると思ったらそうでもないのか、当たり前じゃないのか」と思ってくれる人もいると思うんです。この、当たり前じゃないんだと思ってくれることが、すごく重要だと思っています。そういうことならば、劇場ぐらいの、何万人とかではない、たかだか何百人っていう箱でも、可能な気がするんです。だから全体主義が近づいてくるときに劇場というのは、すごく重要な場所ではないかと思うのです。

ただ公立劇場は戦前の日本、日本のファシズムの時代にはなかったわけですよね。じゃあ世界のどこにあったのかと考えてみると、ドイツにありました。1930年代にすでに公立劇場があったのですが、結局ドイツの公立劇場は先ほど申し上げたような意味での抵抗はできなかった。ぎりぎり戦っているつもりでいたけれども、結局飲み込まれていた。切ないですね。ぎりぎり戦っているつもりでいたけれど、とはどういうことかというと、例えば1930年代にドイツの公立劇場では、ユダヤ人作家のものは上演禁止ということで、上演できなくなっていくわけです。そうすると演劇人は、ユダヤ人作家のものはやめても、例えばゲーテとかヘルダーリンを上演すれば、人々は多少冷静になってくれるんじゃないかと思ったわけです。でもそうはならなかった。何がだめだったのか、う~んと考えてしまうんですけどね。どういうところでもう少し違わなくてはいけなかったのかなと思うのですが、それでも全く何の役にも立たないというわけではないだろう、という風には信じているんですけどね。

- 宮城嶋:

私自身も公立劇場で働いているという立場ですし、宮城さんを見ていると、この問題を本当にひしひしと感じます。私はまだ宮城さんほど成熟していないのですぐ流されてしまうときもありまして、どうしていったらいいのだろうということは、自分自身すごく考えるところではあると思っています。

話題ががらっと変わってしまうのですが、講演会のもう一つのテーマである、従来最もアナログな表現と目されていた舞台芸術が今後デジタル技術に何を期待しているか、という点についてもお話ができたらと思っています。

私は宮城さんはとてもデジタルな人間だなと思っています。なぜなら「Googleフォト」のように、宮城さんを通して初めて知ったデジタル機能がたくさんあるからです。

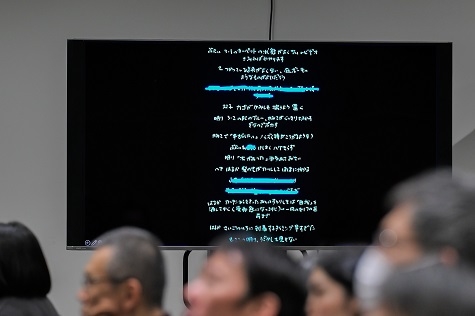

これは時々驚かれるのですが、宮城さんは、本番中に書いた俳優たちへのノーツというかダメ出しと言われるもの、この点を注意してくださいみたいなことをiPadに手書きで書いたものを、公演が終わった後にメールに添付して座組に共有するんです。ちょっと出していただいてもよろしいでしょうか。こういうものが毎公演送られてくるんです。ちなみに私が一番好きなノーツは、この「自我を消してゆく 受動態になった感じでやってほしい」というノーツなのですが、こんな感じでデジタルで送られてくるんですね。

あと、これも驚かれるのですが、SPACの宮城さんの作品は、いつからかわからないのですが、ある程度通しができた段階で全ての稽古や公演の映像が録画されておりまして、それが毎日、毎公演後、座組に共有されてYouTube等で見られるようになっているんです。制作さんがそういうことをやってくださるのですが、それが毎日送られてくるので、自分のルーティーンとして映像は毎日見て、「あ、今日ここが揃っていなかったな」とか「ここのセリフの間、上手くいったな」みたいなことをチェックするんですね。それを次の日の稽古や本番に活かしていったりしています。

- 私はSPACでの出演が俳優としての初めての仕事だったので、毎回ビデオでチェックする、ビデオで記録して確認するということが、ある程度作品ができた段階で作品のレベルを向上させていくためにはとても大事なことだと自然と思っていたのですが、SPAC以外の場でそういうことをやったらすごく驚かれました。宮城さんもそうですし、SPACの劇団の中でもそうですし、クリエイションにおいてデジタルの力をすごく使っているんじゃないかと個人的には思っております。

それから、海外で公演するときにどういう字幕の見せ方をしているのですか、みたいな質問をいただいたのですが、メガネみたいに着ける字幕を採用していたときもありました。

舞台芸術クリエイションとデジタル技術は、SPACの中ではわりとくっついているかもしれない、なんて私自身は思いながら、こういった話題についてお話しできたらと思います。私にデジタルの知識が全然ないことが露呈されてしまってお恥ずかしいのですが...、ビデオなしでクリエイションするということが私の中で考えられなくなってしまっているということが、なんだか面白いなあなんて思いまして、ご意見をいただければ。

- 宮城: むしろノーツがまだ手書きなのかと思われるかもしれませんが、普通演出家は僕の世代だと、ノーツを出す場合は役者もみんな集めるんですよね。みんな集めて、一つ一つ言っていくのが普通です。本番中に演出家が何かくしゅくしゅって言って、演出助手がノーツを書き留めて、稽古が終わった後にまた俳優が集まってやるんです。これは僕の世代では普通のやり方なのですが、全員が集まる時間がもったいないという感じが僕はしたんです。もちろん演出家によっては、ダメ出しというかノーツ自体がショーみたいになっている人もたまにいるんですよ。その時間はいてよかったと役者たちに思わせるためにね。そういうテクニックが向上している人もいるのだけれど、例えばスタッフも集めなくちゃいけないとか、時々ありますよね。スタッフへのノーツとかもね。でもスタッフに次の仕事もあるようなときは、無駄な時間はない方がいいなと思ったわけです。そうであれば、そのまま送れるからもう送ってしまう方がいいんじゃないかと。演劇というものが2500年も前から同じようなスタイルで行われている芸術だからといって、何もかもが対面式というか、昔ながらである必要はないと僕は思っていたんです。

宮城氏手書きのノーツ

宮城氏手書きのノーツ

- 僕がSPACに来る前にやっていた劇団の名前は「ク・ナウカ」といいます。ロシア語で、文法的には少し間違っているのですが、「科学へ」という意味なんです。"To Science"。何でこんな劇団名なのか。それは、僕らの世代だとやはり演劇というと精神主義というか、肝心な部分、創作の本当のコアの周りに、雰囲気としてこの稽古場はこういうものだみたいな、しきたりというか、そういうものがくっついていたんです。僕らの世代だと、それは劇団ごと、演出家ごとに違うというか。その精神みたいな、精神というと素晴らしい感じだけど、そうではなくて曖昧模糊としているんです。曖昧模糊としたものが、この一番肝心な表現の核の周りにくっついているんですね。それがその集団では当たり前ということになっている。

そうすると、新しく入った劇団員はその曖昧模糊としたものを自分もやらなくちゃいけない。どうするかというと、ともあれ周りの真似をすることになります。みんなが右を向いているときには自分も右を向こう、みたいなことにひとまずなるわけです。そうすると演技もあまり上手にならない。なぜかというと、トレーニングをしても、そのトレーニングの本当の目的は何なのかを考えずに、みんなこんな感じでやっているから自分も、と思ってやってしまうからです。そうすると、なんとなくみんな似ていることはやれるのだけど、多くの人が「で、これをやると何ができるようになるの?」っていう、ここを把握していないということが、僕らの世代の演劇界にはよくあったんです。

そのど真ん中にはミステリーがある。それは説明できない。これがなぜ美なのかということは、最終的な部分は説明できません。けれども、その周囲に曖昧模糊にくっついている精神みたいなものは、ほぼ分析によってルールというかそういうものに腑分けできる。いわゆる科学的アプローチによって明瞭にできる。この曖昧だったものは、何でこんなことが行われ、こんなに一緒にくっついているのかと。そもそもこういうことが必要だった、しかしいつの間にかこうなってしまった、じゃあその必要なことをやるにはどうすればいいかというような、いわゆる科学的な分析によって、その曖昧模糊たるものは、必要な部分を残し、必要でない部分は削れるだろう。そうすると例えば、ノーツを出すのに役者ばかりかスタッフもみんな集めて、みたいなことは、必要ではないから削れるだろう、というような考え方をしていたんですね。それはいわゆるデジタルということとは別次元で、社会科学とか人文科学とかいうときの科学です。「ク・ナウカ(科学へ)」という劇団名にしたのは、そういう理由からです。

(来ているTシャツを指さして)これ何だと思います?この絵、北斎なんです。これは『イナバとナバホの白兎』という芝居をやったときに作ったTシャツで、江戸時代に北斎が描いた因幡の白兎の絵なのですが、江戸時代の江戸ってすごいなと思うのは、この北斎の因幡の白兎の絵が無料配布、「摺物」といって、ノベルティとしてタダで配布されていたんです。そんなものを誰も取っておかないから、今はアメリカの美術館にしかありません。新聞に折り込まれているような感じですからね。

それはともかく、絵をデジタルで記録していく、高精細に記録していくということに関して、そういえばそうだなと思ったのですが、僕が中学に入ったばかりの頃、岩波新書から高階秀爾先生の『名画を見る眼』という本が出ていました。それを愛読していたのですが、そこに出てくる写真は相当クオリティーの低い白黒写真でした(笑)。だいたい時代を追っていく構成で、最初のうちがヤン・ファン・アイクとかで、最後の方がモンドリアンの『ブロードウェイ・ブギウギ』 です。『ブロードウェイ・ブギウギ』はMoMA*³にあるやつですが、(本では)モノクロ印刷で、今思えば驚くべきクオリティーの写真です。その白黒の絵を見ている頃は、その文章を読んで面白いと思っていたけれど、本物を見たいという欲望はあまり思い浮かびませんでした。こんなにひどい写真なのだから本物が見たいと思うかというと、そうではないんですよね。とくに本物を見たいとは思わなかった。だから高精細な複製を見れば見るほど、むしろ本物が見たいと思うようになっていくのではないかなと思って。人間にはどこかそういう、デジタルによって複製が高度になればなるほど、むしろ本物の価値が自分の中で上がるということが起こるのではないか、なんて思いました。

*³ ニューヨーク近代美術館 (The Museum of Modern Art)

『イナバとナバホの白兎』を上演した際に作ったTシャツを見せる宮城氏

『イナバとナバホの白兎』を上演した際に作ったTシャツを見せる宮城氏

- 実際、(NTT ArtTechnologyの)国枝社長から聞いた話ですが、小布施のお寺の天井に描かれた北斎の晩年の肉筆画 「八方睨み鳳凰図」を高精細なデジタル複製にして「Digital×北斎」特別展で展示したら、小布施に行く人の数がすごく増えたそうです。つまり実物を見たいと思う人がすごく増えた。こんなに高精細な複製だったら、これを見たらもう見た気になるな、とはならないということなんですよね。面白いですね。ほとんど同じじゃん、区別つかないよ、これ本物に見えるよっていうものを見たからといって、これで満足とはならずに、じゃあ本物は、と思うようになるというのが人間の面白いところですね。

演劇でも、きっとこういうことが起こるだろうと思います。演劇はその場に行かないと観られないというハードルがありますよね。しかもそこに入ることができる人はたかだか何百人とかね。そういう、ハードルが高いというか間口が狭いというか、それこそ東京以外に住んでいる人にとってアクセスできるチャンスはすごく限られていますよね。そういうときに、デジタル技術による複製であっても、街の図書館で必ず芝居が観られるとか、あるいは移動図書館みたいなものがやってきて8Kで8本ぐらい観られるとか、もしそういうことが起これば、本物が見たいという人が日本中にもっとずっと増えるだろうなと思うんです。複製を見たからわかった気になるのではなくて、本物が見たいと。それはおそらくデジタル技術全般に言えることだと思うのですが、高精細になればもう本物はいらなくなってしまうのではないかという危惧は杞憂であって、むしろ本物の価値は高まるだろう、あるいは対面というものの価値が高まるのだろうと思います。

例えば、トランプ大統領はSNSを使う名人というか、それによって選挙で勝ったと言われているけれど、最後の最後は対面の演説ですよね。あの人ほど対面の演説を重視した人はいないというぐらい。だからあの最後の暴動を止められないんですよね。重視しているから、肉体を。そういう意味で、どれだけデジタル技術が進んでも、生身というものの価値は上がりこそすれ下がりはしないだろうとは思います。

ただ、演劇には世界でもう一つ直面している問題があると思っています。それは、やはり生身の人間が実際にその場でやっている演劇を観るのにはお金がかかる。だから複製を見た人たちがいくら本物を見たいと思っても、値段が高いから行かないということが今世界で問題になっています。つまり本物を見るということが、言ってみれば豊かな余裕のある人たちだけに限定された特権的な趣味みたいになっていき、それ以外の人たちはほとんど無料の動画を観る、芝居といっても動画で観るという、そういう二極分化が実際には起こっているわけですね。

ただ、これもよくよく考えると、デジタル化の途中経過に過ぎないのかな、という風にも思うんです。実際にいま芝居を劇場でやるととてもお金がかかって、入場料も高いですね。入場料だけでやっている劇場の入場料は、いまどんどん上がっていますよね。それはそうだなと思うのですが、先ほど僕が中心部だけはミステリーなんだからいじれないけれど、ほかはなるべく科学で分析できるんじゃないかと言ったように、その中心部分は超アナログというかミステリーだけど、その周囲にいろいろとかかっているお金というか手間みたいなものをことごとくデジタル化することができたら、芝居の入場料はもっと下がるんじゃないかな、と思ったりもするんですよ。

SPACでも、チケッティングなんかはずいぶん人手がかかるんです。こういうところにも、先ほど申し上げた曖昧模糊たる精神主義みたいなものが劇場の人たちには残っている。それはずっと自分たちが大事にしてきた価値だと思うわけですよね。例えば、お客様の顔を見て切符を渡したいんだ、みたいなことです。確かにそれは大事だなという気もするのだけれど、そういうところをコストカットしていって入場料がもっと安くなって、たくさんの人がアクセスできるようになる、そのことと天秤にかけたら、たくさんの人がアクセスできる方がいいじゃないかという気もするのです。だから、曖昧模糊たる演劇業界にデジタル技術をもっと徹底して入れていくことで、チケット代が安くなるのではないかと思っています。

『真夏の夜の夢』より ©K. Miura

『真夏の夜の夢』より ©K. Miura

- それからもう一つ、デジタルによってプロセスを共有することが簡単になってきた、ということがあります。さきほど稽古のときに毎回ビデオが送られてくるという話がありましたが、あんなこと20年前だったら大変ですよ。もちろん動画共有サイトもないし、VHSのS-VHSかなんかで撮ってね(笑)。劇団をやっていた頃に月賦でカメラを買いましたけど、高かった。それはともかく(笑)、ビデオカセットを見るにしても、みんなで集まって見るしかない。プロセスの共有も、デジタル技術によってずいぶん安くなっているわけですよね。こういうことが、もっといろいろなレベルで起こるだろうと思います。

例えば、プロセスエコノミーという日本の造語というか和製英語がありますが、プロセス自体をシェアしてもらう、そこにお金を払ってもらうということに、僕たちはすでに『ばらの騎士』で取り組み始めました。芝居って今までどうしても完成品を見せるんだ、完成品だけ売るんだ、というところがあって、途中はブラックボックスというか、それこそミステリー。どうやってできるのかわからなくて、いきなり完成品として出る。途中を見せるのはネタバレとかいって嫌がられるみたいなところがあったのですが、いやいやそうじゃないだろう、むしろ芝居が出来ていく過程こそが面白いんじゃないかと。それどころか、芝居って実は初日が開いても千秋楽に向かってどんどん変化していって、どんどん作られていくわけじゃないですか。だから実は完成品じゃないんですよね。実はプロセスを見せているんですよ、演劇って。そこは映画や小説と違う所ですよね。プロセスを見せているのだけど、でもなんとなく完成品のような感じで提供されている。そうではなくて、プロセス自体にお金を出してもらってシェアしましょう、という風に考えていくべきじゃないか。劇場というのが、いわば完成品を買う場所ではなくて、コミュニティーなんだという考え方ですね。完成品を売っている、買いますっていう場所ではなくて、そういうコミュニティーなんだ、その窓からいろいろなプロセスが見える場所なんだという、こういう考え方はデジタル技術がなければリアリティがなかったわけです。

演劇は2500年前に書かれた戯曲をいまだに上演しているって、ちょっと驚くでしょう。そんな芸術ほかにないですよ(笑)。だからこんな古臭い表現がまだあるのかという側面もあるのだけれど、先ほど申し上げたように、なんとなく曖昧模糊と演劇ってこういう感じ、となっているのを、よくよく腑分けしていけば、かなりの部分がデジタル化によっていろいろなハードルが下がっていくんじゃないかとは思いますね。

『アンティゴネ』より ©Stephanie Berger

『アンティゴネ』より ©Stephanie Berger

- 宮城嶋:

私自身、全然デジタルに詳しくなかったことがとても恥ずかしいなと思ったと同時に、舞台芸術に携わる者として、対面を大切にする部分、デジタル技術を使ってみる部分について、常に問い続けるという姿勢がこれからますます大事になってくるんじゃないか、自分としても考えなければいけないと思っていたところで、宮城さんから今すごく重要なポイントを教えていただきました。

まだまだお話を伺いたいのですが、ちょうど時間がきてしまいました。宮城さんはこれまでずっと劇団をやられてきて、そして国際交流基金賞を受賞されましたが、演出家という立場で若い世代のアーティスト、演劇を志す人にいま伝えたいことを、最後に伺いたいと思います。

- 宮城:

芸術を志す以上は、どれだけ自分の作品が普遍性を持っているのかが自分の作品を図る物差しなんだ、物差しというと変だけれど、自分の作品の達成度というのは、つまりはどれだけ普遍性を持っているかなんだと、僕は考えてきました。そういう風に考えているので、最初に申し上げたような、どれだけバックグラウンドが違っても、共感という一瞬がありえるという風に思うわけなのですが、言い方を変えれば、自分の作品が日本語ないし日本国土という、ローカルな地域の郷土芸能のようなものにとどまってしまえば、海外の人からは「日本には珍しい演劇があるんですね」と言われます。これは、その洗練の度合いは低いわけではないんです。すごく洗練されている郷土芸能もあるんですよね。民俗芸能と言われるものの中に、ものすごく洗練されているものもあるわけです。でもなぜ民俗芸能というジャンルになるのかといえば、その地域以外の人にとってはエキゾチックなもの、いわば日本のものであれば、オリエンタリズムで見られる。「へぇ、こういう演劇もあるんですね」と。

でもそれでは、先ほど申し上げたように、共感という証明が得られないわけですね。世界の人に「この演劇は自分たちが直面している問題と同じ問題を扱っているぞ」と思ってもらわなければ、同じ現代芸術としての土俵に乗せてもらわなければ、共感という瞬間もやってこない。

『夜叉ヶ池』より ©Eiji Nakano

『夜叉ヶ池』より ©Eiji Nakano

- そうすると、日本ローカルの民俗芸能みたいな演劇と、世界の人にとって「これは現代世界演劇だ」と思ってもらえる演劇は、どこで分かれるのか。いま世界というすごく大雑把な言い方をしていますが、これはもちろんヨーロッパという意味ではありません。地球のみんなが直面している課題というものがたぶんあって、COVID-19なんかはまさにそうでしたが、あれだけ地球のほとんどのところが一つの同じ問題に直面したということは、歴史上でも珍しかったかもしれないけれど、地球規模で見ればそういうことはあるわけですよね。そういう、みんなが実は直面している課題というのは、例えば環境問題みたいなものは分かりやすいけれども、そうでなくて、もっと別のところにもある。例えば先ほど申し上げた、言葉と身体の関係、これは人間であれば全員が直面しているわけですよね。言葉と肉体の乖離とか、あるいは孤独。日本でも孤立孤独と言われるけれど、孤独という問題は人間全員が直面する問題ですよね。たぶんこの孤独という問題とも言葉は大いに関係している。

人間であるという事はどういうことなのか、人間が人間であるその理由は何なのか。人間以外の動物と人間を分けているその違いは何なのか。人間以外の動物と人間を分けているその違いはいくつか考えられるけれども、言葉と身体がせめぎ合っているということです。言葉だけでいえば、ほかにも持っている動物がいると言われています。情報をほかの個体に伝えることが出来ると言われている。でも、言葉を使って考えるという仕事は、おそらく人間しかしていない。言葉を使って考えるという仕事をするときに、感情というものが異物として立ち上がってくるんですね。言葉というものと、先ほど申し上げたように肉体とか感情というものは別の歯車で、この二つのものがせめぎ合い、いわば緊張関係を持っている。このことは人間誰しもが抱えている課題ですよね。世界の人にとって問題であることを扱うことによって、日本語が使われている演劇でも、日本の郷土芸能ではなく、世界の現代演劇になり得ると僕は思うのです。だからこういうことにぜひ取り組んでほしい。

- 宮城嶋: 最後の回答が「演劇が国境を超えるとはどういうことか」ということの一つの答えなのかな、と思いながら聞かせていただきました。もっとお話を伺いたいところですが、時間になりましたので私からの質問、対談はこれで終わりにさせていただきたいと思います。皆様、本日はありがとうございました。

対談の模様は、国際交流基金公式YouTubeチャンネルでもお楽しみいただけます。