関連記事

日・中・韓で共有された被災地の痛み―演劇「祝/言」

長谷川孝治(青森県立美術館舞台芸術総監督、「祝/言」劇作・演出家)

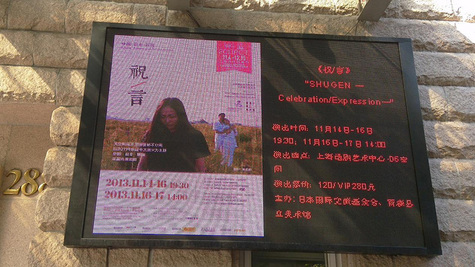

東日本大震災をテーマに、日本、中国、韓国3カ国の演劇関係者が共同制作する演劇「祝/言」が、国際交流基金(ジャパンファウンデーション)と青森県立美術館の共催で、2013年秋から2014年1月まで開催されました。

日中韓計8都市(青森、大田、ソウル、全州、上海、北京、仙台、東京)を巡る公演を終え、脚本と演出を担当した長谷川孝治・舞台芸術総監督に「祝/言」を振り返っていただきました。

「/」は過去の傷であり現在の傷でもある

『祝/言』の間にある「/」。セレブレーション(祝い事)とエクスプレッション(言葉)の間にある傷。それは過去の傷であると同時に現在なお痛みを発している傷でもある。日本と中国、そして韓国の間で。

戯曲を書く前段として、わたしはいつものように小説を書き始めた。物語がカタリと独りでに動き始めるまで。視点を中国人にする、韓国人にする、日本人にする、ダンサーにする、カメラマンにする...。考えられる限りからの視点で短編をいくつも書いた。

そして、なお残ったものが「/」だった。

現代演劇文化の都会への集中がもたらすもの

小説を書く作業から戯曲を書く作業に切りかえると同時に、それぞれのキャスティングオーディションが始まった。

オーディションは、韓国、中国の現代劇調査も平行して行われ、ソウル、テジョン、チョンジュ、北京、上海、成都と回り、首都圏と地域という全く別な視点も手に入れることができた。

上海を別にすれば、韓国も中国も現代演劇文化の中心は圧倒的に中央にある。つまり、俳優、劇団、プロダクション、スタッフワーク、批評のすべてが中央に一極集中している。

それは日本も同じことで、およそ4千あるとされる劇団の9割以上は首都圏にあり、あとの1割弱が各都道府県に分散している。つまり、各県で地域演劇として活動している劇団が5から6程度。その中で定期的に他地域で興行している劇団となると日本全国で10本の指で足りてしまう。

韓国の場合も同じで、比較的演劇活動の盛んなテジョンですら優秀な人材はソウルへ出て行ってしまう。地元に根ざした劇団は2、3団体しかない。中国に至っては舞台俳優およびスタッフ、劇作家、演出家のほぼすべてが北京中央戯劇学院か上海戯劇学院出身者で占められている。

その一極集中が何をもたらすかというと、多様性の確保の困難さと作品の商品としての消費化であることは言うまでもない。

日中韓の「祝/言」プロジェクト参加アーティスト全員が青森に集結。3国8都市での公演のスタート

プロジェクトは青森からスタート

『祝/言』の準備期間から最終公演までは2年8カ月。青森という場所でじっくりと構想が練られ、書かれ、韓国と中国から俳優、ダンサー、音楽家、写真家が参加した。

このプロジェクトに参加したアーティストのすべてが青森県立美術館からスタートした。それは青森という場所が持つ特殊性を通過するということだった。例えば青森には「本物の暗闇」が存在し、時間の流れが緩やかである。パフォーミングアーティストにとって不可欠な「明」から「暗」までのグラデーションを経験すること、別な時間の流れに身を置くことはその後のツアーでも芯のようにしてわたしたちに残った。

その芯とは「リスペクト」という言葉に代表されるだろう。

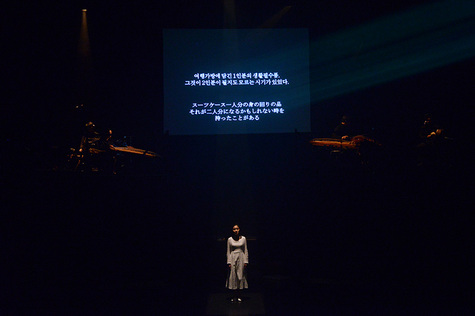

青森県立美術館での公演

ピュアな空間と時間から生まれた「リスペクト」

都会にいると、わたしたちを満たすのは始終つきあわされる街の雑音であり、決して「闇」を見せることのない街の「明るさ」である。「明るさ」は闇があって初めて意味を持つ。本当の「静寂」があって音は意味を持つ。『祝/言』参加アーティストは、青森という地域最大の特殊性を経験し、それは、アーティストたちがそれぞれをきちんと「リスペクト」するという形で現れた。つまり、それまで培ってきたさまざまな経験をいったん白紙にするだけのピュアな空間と時間をわたしたちは青森で持つことができたのだ。

『祝/言』には音楽、ダンス、演技、写真が登場してくるが、どれかがどれかの主になったり従になったりすることはない。演技の引き立て役としての音楽はないし、写真が音楽の引き立て役になったこともない。それぞれが美しさを競う点で同格であった。それは無論「リスペクト」から導かれたものだった。

3国で「弔い」を共有することがテーマ

近くて遠い日本における東北地方。近くて遠い関係の日本、中国、韓国。

日本人の花婿と韓国人の花嫁が、東北地方の太平洋岸にあるホテルで結婚式を挙げようとしている。集まっているそれぞれの親戚、中国の知人・友人。明日が結婚式というその日、大地震が東北地方を襲い、すさまじい津波がやってくる。

生き残ったのは中国人が一人、福島県出身者が一人。震災から1年8カ月が経って、生き残った二人が再建されるホテルを再訪する。

劇冒頭。アンサンブルシナウィ(韓国の伝統音楽グループ)の音楽と共に登場してくる「死者」たち、中国人、韓国人、そして日本人。そこに生き残った中国人が入ってくる。交わされる「死者」と「生者」の会話。

死者と生者が通訳抜きで会話する。それは「歴史意識」を持ちながら『祝/言』は創られるという表明であった。歴史意識を持つこと、簡単に言えば、私は曾祖父や祖父のやってきたことを学び、吟味し、それを未来の対話につなげるという意識を持つということだ。

『祝/言』は中国や韓国、日本の文化をそれぞれ紹介し合うという構造は持っていなかった。あくまでも現在どのようなコラボレーションができるかが主眼であり、3国が「弔い」を主体化し共有できるかがテーマであった。

「リスペクト」できることを示せた

韓国3都市、日本3都市、中国の2都市。ステージ数26。各々の劇場に入り、現地のスタッフらと現地で用意された大道具を仕込んでいく。照明の配線、レンズの選び方一つにしても3国間の考え方は違う。それを一つひとつ形にしていく。

言葉の違いという最も大きな3国間の川をパフォーマーが真剣に慎重に大事に渡ったのが今回の『祝/言』だった。

困難だったことを語るのは易しい。その困難さを誰かのせいにするのはもっと易しい。交流の根には「リスペクト」がなければならない。わたしたちは運良くその態度を構想から実現まで持ち続けることができた。

事業を振り返って、わたしはいささか散文的に過ぎたかもしれない。

しかし、何度でも言いたい。中国、韓国、そして日本。現在この3国に最も欠けている「リスペクト」という態度。それができることを『祝/言』は示し得たのだと思う。

大学路芸術劇場(ソウル)での公演

(C)2013SPAF_Sang-Hoon Ok

(左)韓国ソリ文化の殿堂(チョンジュ)、(右)蓬蒿(ポンハオ)劇場(北京)

上海話劇芸術センターでの公演

日立システムズホール仙台での公演

長谷川 孝治 (はせがわ・こうじ)

長谷川 孝治 (はせがわ・こうじ)

1956年青森市生まれ。劇作家・演出家。1978年劇団「弘前劇場」結成。

すべての作品の劇作・演出を担当。1990年青森県文化奨励賞、1996年第1回日本劇作家協会最優秀新人戯曲賞、2001年文部省地域文化功労賞など、数々の賞を受賞。

弘前劇場は、日本各地での公演のほか、ドイツ等での海外公演、タイ・フィリピン演劇人との共同制作などを行う。戯曲は、ドイツ語やフランス語で翻訳され、数々の再演が行われている。

2006年青森県立美術館舞台芸術総監督となり、演劇「津軽」、「ダンスアレコ青森」等の地元を主とした作品のほか、アジアを中心とした公演活動を実施。2013年は、日中韓のダンサー・俳優・伝統楽器奏者が参加する、日中韓国際共同制作作品 演劇「祝/言」を制作中であり、3カ国8劇場で上演予定である。

演劇作品のほか、現在は、北海道芦別市を舞台とした、大林宣彦監督の映画作品、2作目となる「野のなななのか」原作を担当。著書に「戯曲集弘前劇場の二つの場所」(太田出版)「弘前劇場の30年」(寿郎社)「さまよえる演劇人」(無明舎出版)他。