関連記事

阿部和重、タイで自作を語る【後半】

阿部和重(作家)

阿部和重、タイで自作を語る【前半】から続く

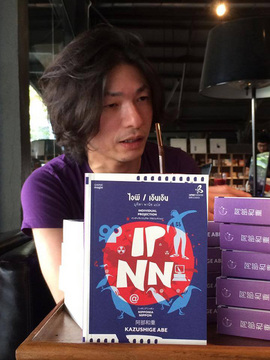

タイの書店に並ぶタイ語訳された阿部和重氏の本

『インディヴィジュアル・プロジェクション』『ニッポニアニッポン』タイ語版について

――初めていらっしゃったということですけど、タイはいかがですか?

阿部:バンコクは着いて2、30分くらいで好きになりました。まだ表面上でしか味わっていないのですけれども、この雰囲気がすごく自分に合っている。どこにいるか分からない感じと、無方向的であり無時間的である感じが、とてもいいですね。

――どこにいるか分からないというのは、自分が立っている場所が分からなくなるという意味ですか。それとも、いろんなものがありすぎて分からなくなるというニュアンスですか?

阿部:つまり、これまで僕がとらえてきたある種の都市のイメージというもの、この国のこの地域のこういう街というものは、行く前からある程度のイメージがありました。そして行ってみるとあまりそのイメージからずれない、その国のその都市にいるという実感がありました。

バンコクに関しては、その「バンコク」はどれなのかというものを自分で指差せない、中心が分からない感じがあります。もちろんまだちゃんと自分で歩いて見ていないというのが一番大きな理由だとは思うのですが。これまで持っていた都市のイメージからいろんなところでずれがあって、掴みきれないな、と。掴みきろうと思ったら、かなりの時間が必要なんじゃないかなあというような感じです。

――そのバンコクという街で、今の阿部さんからすると少し古い作品にあたる今回の2作が翻訳されました。「なんで今これなんだよ」「もっと新しいの、『シンセミア』とか、あるじゃん」という思いは持たれましたか?

阿部:いや、むしろ僕としてはありがたいという気持ちが強いです。タイに限らずいろんなところで翻訳を進めるときにお話が出るのは、まずいきなり『シンセミア』というのはあまりにもハードルが高いというか、ちょっと長いので。結構面倒くさい小説で、読むのも大変です。あれが一応今のところの代表作として見ていただいているわけですけど、いきなりあれから紹介ということになると、逆にそれで門を閉ざしてしまうという不安材料もある。

僕という作家を理解していただくには、まず初期のものから順番に読んでいただくのが一番良い形なんじゃないかなと自分でも思っているので、嬉しいですね。より沢山のものを読んでいただきたいという気持ちはありますし。

――沢山の作品が翻訳されてほしいと思いますか。

阿部:それはやはり一番強いです。今まで翻訳される機会が少なかったので、その意味では飢えてたところがありますね。やっとこの時期になってポンポンポンと決まったので、ようやく国際的な許しも得られたのかなという気持ちをもっております。

――このインタビューが掲載される「Writer」という雑誌の読者には、作家になりたい人たちが多いと思っています。そういったことで、『インディヴィジュアル・プロジェクション(以下、IP)』と『ニッポニアニッポン(以下、NN』』の執筆プロセスみたいなものを少しお伺いしたいと思います。そもそも阿部さんが普段作品を書かれる時には、プロットはかなり決めてから執筆を始められるんですか?

阿部:ほとんどどの作品でもそうですが、ものによっては書く前に8割9割くらいは固めています。プロットは書く前に全体図を作った上で書きますね。特に長編の場合はそうしておかないとコントロールが難しくなってしまうので。

――もう少し個別の話題に入ると、たとえば『IP』のスパイ養成学校や、『NN』でトキをどうするか迷う青年が出てくる、というものは何かインスピレーションがあったのでしょうか。なぜスパイで、なぜトキかという。

阿部:『アメリカの夜』からずっと同じことを試みていると言っても良いのかもしれません。世間一般に流通しているある種のステロタイプというものがありますよね。それは一つの言葉やフレーズになっていると思います。僕なりの文学観というか、文学というジャンルの一つの意義みたいなものとして、文学はやはり言葉を扱うジャンルなので、その概念や固有名などいろんなイメージとか、その世間に流通している意味合いをずらす。そういう装置として文学というジャンルは機能してきたところがあると捉えている。

阿部:『アメリカの夜』からずっと同じことを試みていると言っても良いのかもしれません。世間一般に流通しているある種のステロタイプというものがありますよね。それは一つの言葉やフレーズになっていると思います。僕なりの文学観というか、文学というジャンルの一つの意義みたいなものとして、文学はやはり言葉を扱うジャンルなので、その概念や固有名などいろんなイメージとか、その世間に流通している意味合いをずらす。そういう装置として文学というジャンルは機能してきたところがあると捉えている。

ブルース・リーは、『アメリカの夜』が出た94年ではいわゆる映画スターだけのイメージ、あるいは格闘家のイメージが強く、哲学的な側面はあまり注目されていませんでした。なので、ブルース・リーのある種の哲学性と、その当時のいわゆる80年代のニューアカ的なフランス現代思想の文脈を文芸評論によって結びつけてみる。それによってブルース・リーがまた別の記号に生まれ変わるということを、そこまで当時ははっきりと考えていなかったにせよ、試みていたと言えると思うんですね。

『IP』ではフリオ・イグレシアスといういわゆるムード歌謡の、国際的な歌手をもってきました。あのフリオ・イグレシアスとはまた別のフリオ・イグレシアスという記号に変えてしまうということをやっていました。

スパイというものは、何かスパイというもののある種の存在論的意義みたいなものを問うことで、一つのおもしろい物語、そこからアイデンティティの問題を語ることができるのではないかなと思って。

スパイってキャッチーじゃないですか。自分自身の出自が猥雑なこともあって、元々『アメリカの夜』でいきなり純文学にブルース・リーという名前を持ってきたことも、そこに自分なりの個性の出し方みたいなものを勝手に感じてるところがあるんですね。90年代当時というのは、文芸誌のキャパシティにあまり幅広い感じがなかったんです。そこにスパイという、娯楽映画に出てくるような記号を出してくることで、またその日本の純文学のイメージを変えられるんじゃないかなと思って。

だから『IP』はフリオ・イグレシアスだし、スパイだし、そして渋谷の風俗っていうものを投入することで、純文学のイメージをよりストリートのほうへ引き寄せられるんじゃないかという。それによって自分自身の日本文学史の中での立場みたいなものをより際立たせることもできるだろう。とにかくあの時は若かったし、このままではこのジャンル終わっちゃうなという非常な切迫感を感じてたこともあり、変えなきゃいけないと思ったんです。

ほんとにあの当時の純文学の文芸誌というのは保守的で。『IP』はカタカナでとても長いタイトルなんですけれども、あのタイトル自体とても議論されたんですよ。編集部の中で、これで大丈夫なのかと。当時の担当の人が闘ってくださって、オッケーを得られました。そういう変えなきゃいけないことがいっぱいありました。

もう20年やってる今だから言ってもいいと思うけども、僕は日本の純文学のイメージを変えた一端は担っているという自負はありますね。そのきっかけに、あの『IP』はなっているはずなんです。

――じゃあ阿部さん自身はやはり純文学の作家だと思ってやられている?

阿部:そうですね。いわゆる正統な文学史的教養から外れてきている門外漢としてその世界に入ってきてるんですけど、選んでいる送り先が「群像」という純文学のある種それ自体正統なところでした。村上春樹、村上龍という2人がまず出て、いろいろな大きな人たちがデビューしたところです。さらに柄谷行人さんや後藤明生さんもいる。

実は今名前の出た人たちというのは、当時の純文学の正統のイメージから外れている人たちなんですけど、今から振り返るとその人たちが正統を築いていたとも言える。そこに自分から意図して入りこんだということは、やはり自分はまず純文学というジャンルで小説を書いている、というふうには言えると思うんですね。

ただじゃあ純文学ってなんだって言った時に、それをこういうものですと肯定的に語ることって難しいと思うのです。否定では語れるかもしれないけれども。そもそも文学というジャンルは、まあ何でもありだったよね、というのが僕の出発点としてあります。『アメリカの夜』という小説を書けたのも、『ドン・キホーテ』という近代小説の祖先がベースにあるからです。あれを読んだのが非常に大きかったですね。この時点ですでに何もかもが試みられているということは、何をやってもいいんだと。

あれが出発点なので、バンコクのイメージともつながってくると思うんですけど、無時間的で無方向性があるのが文学というものだと。むしろジャンル小説のほうが非常に約束事が決まっていて、そこから枝分かれしていく。すべてを包摂しているのがいわゆる文学、純文学というものだな、と捉えています。

――『NN』ではそもそも一体どういう理由でトキの話を書こうと思ったのですか?

阿部:たまたま、家でニュースを見ていたときに、ちょうどトキのニュースをやっていたんです。中国からつがいのトキを譲り受けたと言うようなニュースだったかもしれません。それを見ていて、トキってそのまま天皇の隠喩になるなって直感したんですね。じゃあトキを殺しに行く小説というのがあり得るなと思いつきました。

一応自分は日本文学というジャンルに属している。僕も20代の頃にいろいろ考えていて。日本文学ってどのように書かれるものなのか、その日本文学というところの日本とはどういうものなのか、と。国内的に日本というものを捉える方法もあるし、また外国人の目から見て日本と言えばどういうものなのかという方法もある。そういうときに自分は日本のどの部分を書けるのだろうかと考えたんですね。その意味でつながっていました。

要するに『アメリカの夜』から僕のやっていることは、少年・青年が自分も「特別な存在」であろうとするのだけど、それに失敗する話です。それで日本の文脈で「特別な存在」と言う時にまずに筆頭に挙げられるのは天皇であるということです。その「特別な存在」というものについても僕はずっと書き続けている。『IP』で追求したスパイの人間的可能性みたいなものもある種特別性にいたるところがあるんです。

というわけで、自分のその志向性と、日本文学を書こうと思った時の日本というものが一致したのが『NN』です。トキのニュースのことが頭にあったので、それをよりはっきり分かりやすい形で組み立ててみようと思って。

『NN』の発表は2001年ですが、2000年に書いていました。97年からインターネットを使っていたのですが、大体2000年くらいからIT系のインフラが整ってきました。ネットも利便性が高まって、グーグルの検索や、パソコンでのワープロソフトとか、いろいろなものが充実したんですね。

それを駆使して、自分の書き方のスタイルを、『NN』を書きながら組み立てていきました。あの作品はまずひたすら検索をして、トキをめぐる情報をとことん調べ集めました。それを組み合わせて、引用と引用で織物を作るように組み立てていきました。元々『アメリカの夜』から引用を駆使して書いてきたのですが、インターネットを使えることになってそれをより密に組立てられるようになりました。

『IP』と『NN』の大きな違いというのはその点です。『IP』もいろいろな引用が出てくるのですが、あれは手作業でした。書籍や参考文献を横において、それを書き写して引用していました。語彙の選択でも辞書をひたすら使いまくって、いろんな語彙、漢字を繋ぎ合わせました。翻訳するとそこは見えなくなってしまうのですけど。

タイの作家ウティット・ヘーマムーン氏と

アジアの作家、そして文学の価値

――「アジア」ということについていくつか、ご自身の感覚でいいのでお話しいただければと思います。今回こういう風にバンコクにいらっしゃることになったのは、明らかにご自身が「アジアの作家」という枠組みに入れられているからだと思います。では自分がそういうふうに「アジアの作家」だと言われることに関して、何か反発がありましたか? それともスッと受け入れられましたか?

阿部:反発も特になく、たぶん僕は「アジア」というものに関して希薄なイメージしか持っていないからだと思うんですね。「日本」というのだったらまだその実感というか、規定しているものがあるのですが。

僕が何からその実感を得るかというと、情報であったり記号であったりするわけです。記号としての日本性みたいなものが揃っているので、そこから自分は日本の作家だ、と。じゃあ日本の作家であるから日本の文学というものを、いま自分はどのように書けるかということで『NN』が出てきたわけです。

「アジア」となった途端、広大なものになってしまいます。いわゆる知識としての、情報としての「アジア」というものに関しては、またお話することも、イメージもできる。けれども自分自身とその「アジア」、記号としての「アジア」を結びつけて何かを捉える、何かそれを自分なりに語るというのは、いまご質問を受けてみて、とても難しいんだなと思っているところですね。

たぶんこれは僕に限らないと思います。多くの人はブロックとしての地域から入っていくのではなく、その国や地域の文化や人というところから入っていきますよね。

アジアというと、たとえば東アジアと西アジアではまったく違うだろうし。南アジア、極東も。いま東アジアには実はいろいろな対立構造があると言われています。たとえば中国、韓国、日本の間でも対立がある。政治体制では何か手を結ぼうとしているかのように見えても、一般市民のレベルではかなり対立があるように見える。そのような知識を持って、一体どの地点から話せばいいのかということを考えるとそれは難しいです。

具体的にいま自分は呼んでいただいてバンコクに来ている。それに対して今どのような実感をお話できるか。まず僕が感じたのは、東京というのは非常に田舎であるということです。まだ到着から一日経っていないわけですが、昨日からデモ隊の様子、街を歩いている色んな人たちの顔、町並みを見ていました。とにかく今の日本、東京に限らず日本自体が、イメージ上の部分でもあると思いますが、内向きになっていますよね。右傾化みたいなことも言われていることももちろんあります。その内向きであることの自家中毒が起きているようなイメージが強い印象としてあります。そのままではいけないと誰もがもちろん分かってはいるのだけど、それを打破する手だてがなくて困っている状況なのかなと。

具体的にいま自分は呼んでいただいてバンコクに来ている。それに対して今どのような実感をお話できるか。まず僕が感じたのは、東京というのは非常に田舎であるということです。まだ到着から一日経っていないわけですが、昨日からデモ隊の様子、街を歩いている色んな人たちの顔、町並みを見ていました。とにかく今の日本、東京に限らず日本自体が、イメージ上の部分でもあると思いますが、内向きになっていますよね。右傾化みたいなことも言われていることももちろんあります。その内向きであることの自家中毒が起きているようなイメージが強い印象としてあります。そのままではいけないと誰もがもちろん分かってはいるのだけど、それを打破する手だてがなくて困っている状況なのかなと。

日本にはいろいろな文化が入ってきている。例えばいろいろな国の料理を食べることができる、日本に何でもあると言うけど、日本にいてもバンコクほどに多人種に触れることはないんですね。日本では、ほとんど日本人としか会わない、もちろん六本木に行けば違いますが、それは地域に固まっている。その良し悪しはまた別にとらえなきゃいけないのでしょうが、バンコクに来たことで、国際都市としてのごく自然にあるべき形はこういうものだろうなと。

それに比べてみれば現実的に日本、東京って単に田舎だということを実感しましたね。それは一つの現実として受け止めて考えていかなきゃいけないことだろうなと思いました。

――日本の作家という実感がある、というお話がありました。いまタイでは政治状況が不安定で、作家たちが自分たちでセミナーを開いたりもしています。タイにはいわゆる在野の知識人みたいな人があまりいなくて、基本的に作家が公共知識人の役割を担っている部分が大きいんですね。それぞれの作家の立場はいろいろあるのですが、彼らはいま自分たちが何をしたらいいのか、ということを議論してもいます。

そこで日本の話に戻ります。震災から3年が経ちました。阿部さんはゲンロンカフェのイベントに参加したり、東浩紀さんとお話されたりもしています。作家として特別に何かしなければいけないこと、知識人という言い方はあまり良くないですが、そういうものの役割について考えることはありますか。

阿部:それはとても重要なご質問です。あの震災、ああいう大きな破局的状況の中で、おそらく人は、こういったときに自分はこの社会の中で何ができるんだろうかということをまず考えると思うのです。

そこでたぶん、文学というジャンルの人間がこの震災の状況で、何ができるだろうかと最も考えたのは東浩紀だと思っているんです。

どういうことかというと、文学ってやることないんですよ。やれることはないんだと気づかされたのがあの破局的状況だった。いわゆる文系理系みたいな議論というのがここ十数年のあいだでありました。デジタル革命以後と言っていいのかな? それがもっとも際立った瞬間、文系、あまり役立たないよね、みたいなものが3.11だったのだろうなと僕は捉えています。

でもそこでもう1回改めて、文学がこの社会の中で何ができるのかということを再考するきっかけにもなったんですね。その中でたとえば東浩紀はいま、問題の風化に抗う手段のひとつとして、福島第一原発の観光地化計画などを果敢に推し進めている。チェルノブイリにも取材に行ったり。

同じように考えたとき、文学というジャンルは一体何を扱うのかというとやっぱり言葉であると。ちょうど震災から一年という時に、朝日新聞のエッセイに、言葉というものの信頼が非常に薄れてしまったということを書きました。原発をめぐる政府、行政の対応、電力会社の情報隠しなど、いろいろな問題があったりしたので、とにかくみんな疑心暗鬼になっていました。この震災は情報化、ネット環境の中でそもそも情報に対して疑心暗鬼になった人たちに、より疑心暗鬼になるきっかけを与えてしまったんです。その中でもう一度言葉の価値というものを取り戻していかなきゃいけないんじゃないかということを書きました。

その文脈をふまえて、先ほどもお話したように、いわゆるその文学という装置の意義の一つとして、世間に非常に浸透しやすい紋切り型というもののイメージをずらすというものがあります。その不断の作業というのが、一つ文学のやれることなんじゃないかと思ったんですね。

「絆」という言葉がさんざん説かれました。その絆という美辞麗句というのは、言葉そのものは非常に美しく響くし、何かある種の役に立った面がもちろんあったと思うんです。ただ一方でもしかしたらその絆という言葉に非常に抑圧を感じている人たちもいるはずですよね。絆を得られない人たちだって当然いるわけだから。

文学というのはやはりマイノリティの側に立って、その絆という言葉のイメージをずらさなきゃいけない。僕が考えたのはそういったことです。

タイ語訳『IP/NN阿部和重傑作集』を出版したGamme Magie Editionsの編集者たちと

インタビュアー:福冨渉(タイ文学研究者)

タイ文芸誌『WRITER』25号(2014年6月号)インタビューより抜粋

阿部和重(あべ・かずしげ)

1968年生まれ。日本映画学校(現・日本映画大学)卒業。1994年『アメリカの夜』で第37回群像新人文学賞を受賞しデビュー。その後、『無情の世界』で第21回野間文芸新人賞、2004年『シンセミア』で伊藤整文学賞・毎日出版文化賞をダブル受賞、2004年『グランド・フィナーレ』で第132回芥川賞、2010年『ピストルズ』で第46回谷崎潤一郎賞を受賞。近作に『クエーサーと13番目の柱』、『□』(しかく)がある。