関連記事

関連キーワード

- 伝統芸能

- 美術/現代アート

- 音楽

- 国際交流基金賞

- 多文化共生

- 日本研究

- 日本

- メキシコ

- タンブッコ

- 打楽器

- 小澤征爾

- 黒沼ユリ子

- 武満徹

- 五嶋みどり

- 團伊玖磨

- 三浦尚之

- 秋吉敏子

- ヴォルフガンヴ・サヴァリッシュ

- ラテンアメリカ

- 西村朗

- 近藤譲

- 嶋津武仁

- 安倍圭子

- リカルド・ガヤルド

- 黒澤明

- どですかでん

- マリンバ

- クラウディア・カルデロン

- ラウル・トゥドン

- アルフレッド・ブリンガス

- ハビエル・アルバレス

- マルコス・リメネス

- ポール・バーカー

- マリア・グラニーリョ

- 二十絃琴

- 吉村七重

- 尺八

- 三橋貴風

- 松尾祐孝

- セルバンティーノ国際芸術祭

- 国際現代音楽協会世界大会

- エクトル・インファンソン

- 三木稔

- ミゲル・ゴンサレス

- プレ・ヒスパニック

- アフロ・カリビアン

- レオポルド・ノボア

- グァチャラカス

- カホン

- カルロス・チャベス

- ジェルジュ・リゲティ

- シャーンドル・ヴェレシュ

- カタリン・カーロイ

国際交流基金の関連事業

音楽は国境を消す---- タンブッコ・パーカッション・アンサンブル 来日レポート

大橋マリ(音楽ジャーナリスト)

タンブッコはメキシコのパーカッション・アンサンブルである。メキシコを本拠地に活動する打楽器四重奏団と言い換えてもよい。その彼らがこのたび、日本の文化芸術の海外への紹介や発信に大きく貢献したとして、2011年度の国際交流基金賞を授与された。これまでに同賞を受賞した音楽関係者は小澤征爾、黒沼ユリ子、武満徹、五嶋みどり、團伊玖磨、三浦尚之、穐吉敏子各氏、そして外国人としては1973年の国際交流基金賞創設以来、実にヴォルフガンヴ・サヴァリッシュ氏(NHK交響楽団挂冠名誉指揮者)ただ一人であることを知れば、これはちょっと捨て置けない"事件"と言ってもさしつかえあるまい。

タンブッコと日本の出会い

メキシコ在住のヴァイオリニスト黒沼ユリ子氏は、授賞式において、タンブッコをよく知る人として彼らを讃えた。

"タンブッコは、誰も依頼していないにもかかわらず自発的に、日本の現代音楽を世界各地の檜舞台で発信し続けてきました。彼らがその優れた芸術性によって日本の音楽作品に違うアングルから光を当てることで、私たち日本人も日本を再発見することができたのです。彼らは日本人ではない日本の音楽大使なのです。(大意)"

日本では、まだ有名とは言いがたいタンブッコだが、実は、世界をリードする打楽器アンサンブルとして知る人ぞ知る存在である。

打楽器のための作品の地平を拓く。

打楽器によるパフォーマンスをより多くの人々に楽しんでもらう。

ラテンアメリカの作曲家の打楽器作品を広める。

以上3点をミッションに、1993年の設立以来、これまでに演奏してきた打楽器作品は数知れず。作曲家たちに打楽器のための新しい作品をオーダーし続けてきたばかりでなく、作曲家たちがタンブッコのために自発的に作品を提供してくることも少なくない。タンブッコのもとにはこうして新たに生み出された新曲が、1週間に1曲のペースで届けられているという。彼らのレパートリー表に挙げられた作品数の膨大なこと!ジャンルは幅広く、作曲家の顔ぶれは国際色豊かである。これだけでも、目の前に未知の世界が広がってくるようで、心躍る。

日本との関連で見てみると、タンブッコがメキシコを含む中南米諸国で初演した邦人作曲家の作品は、10名の作曲家の手による16曲。共演してきた日本人演奏家は邦楽奏者・洋楽奏者を問わず7名。9枚リリースしているCDのうち1枚は、西村朗、近藤譲、嶋津武仁、武満徹、安倍圭子をフィーチャーした<日本のパーカッション・ミュージック>である。(詳細はHPディスコグラフィー参照)

タンブッコは日本のみならず、世界中の音楽とつながっているわけだが、それにしても、とりわけ日本への興味はつきないとか。芸術監督のリカルド・ガヤルド氏は語る。

タンブッコは日本のみならず、世界中の音楽とつながっているわけだが、それにしても、とりわけ日本への興味はつきないとか。芸術監督のリカルド・ガヤルド氏は語る。

"世界的な打楽器の名手、安倍圭子氏に師事したことは日本接近への大きな一歩でした。それにメキシコでは、TVアニメやウルトラマンなどが放映されていましたし、姉がYAMAHAの音楽教室にも通っていた。子供の頃から日本に接していたのも確かです。影響が大きかったのは黒澤明監督の映画<どですかでん>。この映画の音楽を担当した武満徹の音楽には本当に心を奪われました。「どですかでん!」という打楽器的な響きを持つタイトルにも、大いに惹かれた。日本は古いものと新しいものが併存する、そのバランスが独特の魅力を持つ国です。そして古いものも、実はとてもモダンだった。なぜなら伝統楽器の多くは大昔からほとんど形を変えず、今まだ生き続けているのですから。"

今は、日本の若者たちがグローバリゼーションの時代に何を考え、どう感じているのか、新旧のバランスが彼らからはどう出てくるのかに、とても興味があるという。そして是非、日本の若い作曲家とのコラボレーションを実現させたいとも力説していた。

2011年10月7日、東京のトッパンホールで行われた受賞記念コンサートを訪れた人々は、タンブッコの素晴らしさをたちどころに知ることができたはずだ。その魅力を言葉で語り尽くすことはできないが、YouTube映像なども参考にしていただきながら、まずは受賞記念コンサートの雰囲気を以下に片鱗でもお伝えできればと思う。

タンブッコ 国際交流基金受賞記念コンサート

10月7日 満員御礼となったトッパンホール 夜7時。

プログラムの前半は中南米の作曲家を中心に、彼らがタンブッコのために書いた作品からの選曲。

第一曲目。拍手に迎えられステージに登場したタンブッコのメンバー4名は、舞台向かって右側、上手に陣取る4台のマリンバへ。コロンビア生まれの作曲家、クラウディア・カルデロン(Claudia Calderon)の〈プリズム Prismas〉(1999年作)が第一声をあげる。これは太平洋岸アフロ・コロンビアを代表するダンス音楽のスタイルで書かれている、軽快で気持ちのよい一曲。4人がそれぞれのメロディラインとリズムを固守し、2種の和音の上で絡まりあいながら膨らんだり萎んだり万華鏡のよう。エンドレスに繰り返される柔らかな響きに浸っていると、ある種の催眠的効果も体感できる。リズムの微妙なズレ、ときおり衝突する不協和音がスパイシーでもある。一体の有機体のように踊るマリンバ・カルテット、これがタンブッコ。完璧なテクニックとアンサンブルで、まずは聴衆の心をほぐしたオープニングである。

第一曲目。拍手に迎えられステージに登場したタンブッコのメンバー4名は、舞台向かって右側、上手に陣取る4台のマリンバへ。コロンビア生まれの作曲家、クラウディア・カルデロン(Claudia Calderon)の〈プリズム Prismas〉(1999年作)が第一声をあげる。これは太平洋岸アフロ・コロンビアを代表するダンス音楽のスタイルで書かれている、軽快で気持ちのよい一曲。4人がそれぞれのメロディラインとリズムを固守し、2種の和音の上で絡まりあいながら膨らんだり萎んだり万華鏡のよう。エンドレスに繰り返される柔らかな響きに浸っていると、ある種の催眠的効果も体感できる。リズムの微妙なズレ、ときおり衝突する不協和音がスパイシーでもある。一体の有機体のように踊るマリンバ・カルテット、これがタンブッコ。完璧なテクニックとアンサンブルで、まずは聴衆の心をほぐしたオープニングである。

続いては、メンバーの一人で作曲家でもあるラウル・トゥドン(Raúl Tudón)の〈風のリズム構造 I Rhythmic Structure of the Wind I〉(2009年作)。4人は反対側、下手に置かれたテーブルへと移動し、2対2で向かい合う。テーブルにはメンバーが収拾した、あるいは製作した"打楽器"のあれこれが、まるでコラージュのように奇麗に並べられている。テーブルの脇、足下にもさまざまな打楽器がスタンバイされている。楽器製作はアルチザン(職人)肌のメンバー、アルフレッド・ブリンガスが特に得意とするところで、この日、カップラーメンのような器の底に小さな穴を空け、長いコードを通過させることで摩擦音を出すという、できたてホヤホヤの"打楽器"も披露された。(ちなみにその音は、竜の溜め息のよう...。)

続いては、メンバーの一人で作曲家でもあるラウル・トゥドン(Raúl Tudón)の〈風のリズム構造 I Rhythmic Structure of the Wind I〉(2009年作)。4人は反対側、下手に置かれたテーブルへと移動し、2対2で向かい合う。テーブルにはメンバーが収拾した、あるいは製作した"打楽器"のあれこれが、まるでコラージュのように奇麗に並べられている。テーブルの脇、足下にもさまざまな打楽器がスタンバイされている。楽器製作はアルチザン(職人)肌のメンバー、アルフレッド・ブリンガスが特に得意とするところで、この日、カップラーメンのような器の底に小さな穴を空け、長いコードを通過させることで摩擦音を出すという、できたてホヤホヤの"打楽器"も披露された。(ちなみにその音は、竜の溜め息のよう...。)

もし風を、あたかも顕微鏡で見るように聴くことができたら? そういうアイデアで書かれたこの作品は、あらかじめ作曲されたコンピューターミュージックをCDで流し、それをガイドに4人の奏者が即興的に響きの織物を編むというもの。内向性にすぐれた作者のパーソナリティが感じられる作品だ。彼らがテーブルからどんな楽器を選び取っているのかをスクリーンなどで同時体験できたら、より面白かったに違いないが、それは無い物ねだりというものだ。

参考映像

3曲目はメキシコの作曲家、ハビエル・アルバレス(Javier Alvarez) の〈メトロ・チャバカーノMetro Chabacano〉 (1991年作、2005年編)。1991年にメキシコ・シティの地下鉄チャバカーノ駅でメキシコを代表するコンテンポラリー・アーティストの一人、マルコス・リメネス作のインスタレーションが開幕されるにあたり初演された作品。もともとはラテンアメリカ四重奏団に献呈された弦楽四重奏曲だったが、2005年、タンブッコ用にマリンバ四重奏曲に編曲された。一楽章きりの短い作品で、反復される8音のパターンがこの曲をノリよく聞かせている。だが実のところ曲の構成は複雑で、規則的な反復の合間に織り込まれたリズムやメロディが断片的に作り出す複雑なアクセントが、聴く者を飽きさせない。世界中どこでも大都会に共通する風景、忙しく行き交う人々の動きを連想させる。タンブッコの切れ味鋭いリズムセンス、一心同体のアンサンブルが作品の魅力を語り尽くし、聴衆を魅了した。

3曲目はメキシコの作曲家、ハビエル・アルバレス(Javier Alvarez) の〈メトロ・チャバカーノMetro Chabacano〉 (1991年作、2005年編)。1991年にメキシコ・シティの地下鉄チャバカーノ駅でメキシコを代表するコンテンポラリー・アーティストの一人、マルコス・リメネス作のインスタレーションが開幕されるにあたり初演された作品。もともとはラテンアメリカ四重奏団に献呈された弦楽四重奏曲だったが、2005年、タンブッコ用にマリンバ四重奏曲に編曲された。一楽章きりの短い作品で、反復される8音のパターンがこの曲をノリよく聞かせている。だが実のところ曲の構成は複雑で、規則的な反復の合間に織り込まれたリズムやメロディが断片的に作り出す複雑なアクセントが、聴く者を飽きさせない。世界中どこでも大都会に共通する風景、忙しく行き交う人々の動きを連想させる。タンブッコの切れ味鋭いリズムセンス、一心同体のアンサンブルが作品の魅力を語り尽くし、聴衆を魅了した。

参考映像

さて4曲目。ここで4人は初めて舞台中央に一列に並ぶ。演目は、この夜ただ一人のヨーロピアン、イギリスの作曲家ポール・バーカー( Paul Barker) の〈石の歌、石の踊り Stone Song, Stone Dance〉 (2000年作)。4人のうち3人が、各人の息で石に"歌をうたわせる"。左右の手に持った一対の石(「いしころ」と言う方が適切か?)を胸の前でカチンッと、あるいはチャチャッとはじかせながら、両手を天空に向かって開き大きく回す"奏法"。これを伴奏するのが4人目の奏者による鐘の音。

さて4曲目。ここで4人は初めて舞台中央に一列に並ぶ。演目は、この夜ただ一人のヨーロピアン、イギリスの作曲家ポール・バーカー( Paul Barker) の〈石の歌、石の踊り Stone Song, Stone Dance〉 (2000年作)。4人のうち3人が、各人の息で石に"歌をうたわせる"。左右の手に持った一対の石(「いしころ」と言う方が適切か?)を胸の前でカチンッと、あるいはチャチャッとはじかせながら、両手を天空に向かって開き大きく回す"奏法"。これを伴奏するのが4人目の奏者による鐘の音。

この神秘的な瞑想空間は、やがて次の瞬間、全員一斉に同じリズムを刻む激しい"石の踊り"に豹変する。4人のソロも挟み込みながら、ここでもタンブッコ一心同体の名人芸が、時にユーモラスに(モーツァルトでさえも一瞬、石で演奏される!)、おそるべき精密度で発揮されていた。石から、これほど繊細で多様な音、そして音楽を引き出すことができるとは...。実に独創的なものを見た、そして聴いたという驚きと満足感。

この神秘的な瞑想空間は、やがて次の瞬間、全員一斉に同じリズムを刻む激しい"石の踊り"に豹変する。4人のソロも挟み込みながら、ここでもタンブッコ一心同体の名人芸が、時にユーモラスに(モーツァルトでさえも一瞬、石で演奏される!)、おそるべき精密度で発揮されていた。石から、これほど繊細で多様な音、そして音楽を引き出すことができるとは...。実に独創的なものを見た、そして聴いたという驚きと満足感。

前半の締めは、やはりマリンバ・カルテット。メキシコの作曲家、マリア・グラニーリョ(Mara Granillo)の〈オルガニカ Organika〉(2008年作)。生命体の誕生、成長、生殖、増殖、衰弱そして死をテーマに、今後、大規模な連作としてタンブッコに献呈される予定。当夜演奏されたのはその冒頭を飾る第一曲目で、細胞がエネルギーを充塡させたのち分裂を開始し着実に増えていく様、絶え間ない増殖と分岐の過程において複雑な有機体を誕生させていく様を対位法的な書法で表現した〈発生 Brotes〉。4人が4人ともマリンバの名手であるタンブッコのためならではの難度の高い作品である。

前半の締めは、やはりマリンバ・カルテット。メキシコの作曲家、マリア・グラニーリョ(Mara Granillo)の〈オルガニカ Organika〉(2008年作)。生命体の誕生、成長、生殖、増殖、衰弱そして死をテーマに、今後、大規模な連作としてタンブッコに献呈される予定。当夜演奏されたのはその冒頭を飾る第一曲目で、細胞がエネルギーを充塡させたのち分裂を開始し着実に増えていく様、絶え間ない増殖と分岐の過程において複雑な有機体を誕生させていく様を対位法的な書法で表現した〈発生 Brotes〉。4人が4人ともマリンバの名手であるタンブッコのためならではの難度の高い作品である。

参考映像

休憩。そして、新鮮な驚きと発見に興奮気味だった聴衆も、再び着席。邦人作曲家の作品とタンブッコのシグネイチャーとも言える作品、計3曲によるプログラム後半を待つ。

舞台中央に、二十絃琴の吉村七重氏、尺八の三橋貴風氏が登場し、彼らを取り囲むように設置されたコンガ、ボンゴ、大太鼓などのパーカッションに4人のメンバーが付く。後半1曲目は、松尾祐孝(Masataka Matsuo)の〈音 音 IV ~ 尺八、二十絃琴、打楽器群の為に Sound Sound IV for Shakuhachi, 20-stringed Koto and Percussions〉(2005年作)。2005年のセルバンティーノ国際芸術祭よりタンブッコのために委嘱された作品であり、6年を経た当夜、オリジナルメンバーでの日本初演となった。

舞台中央に、二十絃琴の吉村七重氏、尺八の三橋貴風氏が登場し、彼らを取り囲むように設置されたコンガ、ボンゴ、大太鼓などのパーカッションに4人のメンバーが付く。後半1曲目は、松尾祐孝(Masataka Matsuo)の〈音 音 IV ~ 尺八、二十絃琴、打楽器群の為に Sound Sound IV for Shakuhachi, 20-stringed Koto and Percussions〉(2005年作)。2005年のセルバンティーノ国際芸術祭よりタンブッコのために委嘱された作品であり、6年を経た当夜、オリジナルメンバーでの日本初演となった。

ユネスコの世界遺産に登録されている歴史的都市、グアナファト市を中心に開催されるこの国際芸術祭は、1972年より続く文化の祭典で、期間中は音楽、演劇、舞踏、美術、映画、文学と、あらゆる分野のイベントが行われ、世界各地から数千人のアーティスト、数十万人の観客を動員するという世界有数のフェスティヴァルである。

実は松尾氏は、委嘱を受けた2005年を遡る十年以上前の1993年に、国際現代音楽協会世界大会のため同芸術祭を訪れており、会期中の打楽器作品展で柔軟なパフォーマンスを披露するタンブッコに、すでに強い印象を持っていたという。そのため作曲に着手する際には、彼らには何でもできるという信頼感があり、自身の作りたい音楽を杞憂なく追求することができたと語る。〈音 音 IV〉は、和楽器とパーカッションの音響バランスが絶妙で、その調和が耳を楽しませる作品。終盤、二十絃琴の先導で、尺八とパーカッション群が長いクライマックスを描いていく。パーカッションは4音のモチーフをあちらこちらで繰り返し畳みかけるのだが、その際、太鼓の膜面に肘でテンションを加えながらこの4音の緊迫度を上げるという技が効いている。こういったテクニックは松尾氏の指示によるわけではなく、タンブッコから出てきたアイデアだというのも興味深い。作品の意図を読み、独自に表現を模索し新しい響きを追求する創造性。タンブッコに作品を提供した作曲家の多くがしばしば語っていることだが、楽器法(どういう楽器を選択するか)においても、演奏法(どんなテクニックでどう表現するか)においてもタンブッコの解釈は斬新で、作曲家本人をも大いに驚かせる(そして満足させる)のだという。

ここで、タンブッコは再び舞台中央に一列に並ぶ。演目はメキシコの作曲家エクトル・インファンソン(Héctor

Infanzón)の〈エマトフォニア Hematofonía〉(2008年作)。芸術監督のリカルド・ガヤルド氏によれば、タイトルの意味は「アザのできる音楽」。手をたたく、膝をたたく、胸をたたく、頬をたたく、指をたたく...。4人の身体はどのパーツも生身の打楽器となる。ときにはたたく自分が飛ばされそうになるほどの力で(あるかのように)たたく。まさしく「アザだらけ」だ。これこそはタンブッコのための特別あつらえ、としか形容のしようがない。

ここで、タンブッコは再び舞台中央に一列に並ぶ。演目はメキシコの作曲家エクトル・インファンソン(Héctor

Infanzón)の〈エマトフォニア Hematofonía〉(2008年作)。芸術監督のリカルド・ガヤルド氏によれば、タイトルの意味は「アザのできる音楽」。手をたたく、膝をたたく、胸をたたく、頬をたたく、指をたたく...。4人の身体はどのパーツも生身の打楽器となる。ときにはたたく自分が飛ばされそうになるほどの力で(あるかのように)たたく。まさしく「アザだらけ」だ。これこそはタンブッコのための特別あつらえ、としか形容のしようがない。

この作品には途中、4人それぞれが即興的に繰り広げるソロの一幕もある。いずれもユーモア・センス抜群の4人、その四人四色の個性がソロで発揮される。切れ味鋭くミステリアスなラウル、手堅く揺るぎないアルフレッド、ミゲルは真摯な完璧主義者、そしてディレクターのリカルドは、聴衆を導くのも超一流のリーダーである。彼はこの夜、満員の聴衆の指を使った"拍手"を指揮して会場に「小雨から土砂降り、再び小雨、のち小鳥さえずる晴天」の風景を見事、音で描いた。タンブッコ・マジックが会場を包み込んだ美しい瞬間だった。

この作品には途中、4人それぞれが即興的に繰り広げるソロの一幕もある。いずれもユーモア・センス抜群の4人、その四人四色の個性がソロで発揮される。切れ味鋭くミステリアスなラウル、手堅く揺るぎないアルフレッド、ミゲルは真摯な完璧主義者、そしてディレクターのリカルドは、聴衆を導くのも超一流のリーダーである。彼はこの夜、満員の聴衆の指を使った"拍手"を指揮して会場に「小雨から土砂降り、再び小雨、のち小鳥さえずる晴天」の風景を見事、音で描いた。タンブッコ・マジックが会場を包み込んだ美しい瞬間だった。

参考映像

三木稔の〈マリンバ・スピリチュアル Marimba Spiritual〉(1984年作)。多くの打楽器奏者がトリに持ってくるこの作品を、タンブッコもプログラムの最後に置いた。これまで世界中で1万回以上演奏されているという名曲で、打楽器奏者ならば誰もが一度は演奏してみたいと願う20世紀パーカッション・ミュージックの古典である。この1曲のみが、当夜の演目の中でタンブッコのために作曲されたものではない作品。三木稔氏は、これを世界的なマリンバの名手でありタンブッコ・メンバーの師でもある安倍圭子氏のために作曲した。祈るがごとくの前半〈魂鎮め〉に続き、秩父屋台囃子をベースとする後半の〈魂振り〉では、タンブッコの究極の名人芸が聴衆を唸らせた。マリンバ独奏は最年少のミゲル・ゴンサレスがとり、他3名が囃子方をかためる。これもまた、いわば開かれた作品で、作曲家は、楽器の選択を「木・金属・膜面打楽器」とのみ指定。細かくはプレイヤーのセンスに委ねているが、タンブッコ・ヴァージョンは不思議に、プレ・ヒスパニックともアフロ・カリビアンとも聞こえる響きが、後光のように映える逸品だった。

三木稔の〈マリンバ・スピリチュアル Marimba Spiritual〉(1984年作)。多くの打楽器奏者がトリに持ってくるこの作品を、タンブッコもプログラムの最後に置いた。これまで世界中で1万回以上演奏されているという名曲で、打楽器奏者ならば誰もが一度は演奏してみたいと願う20世紀パーカッション・ミュージックの古典である。この1曲のみが、当夜の演目の中でタンブッコのために作曲されたものではない作品。三木稔氏は、これを世界的なマリンバの名手でありタンブッコ・メンバーの師でもある安倍圭子氏のために作曲した。祈るがごとくの前半〈魂鎮め〉に続き、秩父屋台囃子をベースとする後半の〈魂振り〉では、タンブッコの究極の名人芸が聴衆を唸らせた。マリンバ独奏は最年少のミゲル・ゴンサレスがとり、他3名が囃子方をかためる。これもまた、いわば開かれた作品で、作曲家は、楽器の選択を「木・金属・膜面打楽器」とのみ指定。細かくはプレイヤーのセンスに委ねているが、タンブッコ・ヴァージョンは不思議に、プレ・ヒスパニックともアフロ・カリビアンとも聞こえる響きが、後光のように映える逸品だった。

参考映像

アンコールに応えて演奏された曲目も紹介しておこう。メキシコの作曲家レオポルド・ノボア(Leopoldo Novoa)の〈わかったかな?¿Sábe cómo e'?〉。ギロの一種というべきか、木の表面に入れた刻みを棒で擦って発音させるグァチャラカスという打楽器を、着席した4人でヴァイオリンのように構えて演奏する作品。この楽器、子供用ヴァイオリンほどのサイズなので、演奏風景はちょうど弦楽四重奏団のようになる。お茶目なイミテーション・パロディだが、音楽そのものは弱音のヴァラエティを追求した世界。表彰式でも披露された曲。

アンコールに応えて演奏された曲目も紹介しておこう。メキシコの作曲家レオポルド・ノボア(Leopoldo Novoa)の〈わかったかな?¿Sábe cómo e'?〉。ギロの一種というべきか、木の表面に入れた刻みを棒で擦って発音させるグァチャラカスという打楽器を、着席した4人でヴァイオリンのように構えて演奏する作品。この楽器、子供用ヴァイオリンほどのサイズなので、演奏風景はちょうど弦楽四重奏団のようになる。お茶目なイミテーション・パロディだが、音楽そのものは弱音のヴァラエティを追求した世界。表彰式でも披露された曲。

アンコール2曲目は、メンバーのミゲル・ゴンサレス(Miguel González)が編曲したフラメンコで〈タンブッコのブレリアス Tambuco por Brelias〉。側面に穴の空いている木製の箱が楽器。カホンと呼ばれる。4人とも各自これにまたがって、たたきにたたく! 祝祭的に盛り上がったフィナーレだった。

アンコール2曲目は、メンバーのミゲル・ゴンサレス(Miguel González)が編曲したフラメンコで〈タンブッコのブレリアス Tambuco por Brelias〉。側面に穴の空いている木製の箱が楽器。カホンと呼ばれる。4人とも各自これにまたがって、たたきにたたく! 祝祭的に盛り上がったフィナーレだった。

タンブッコは、出発点

ところで「タンブッコ TAMBUCO」という名前、これを何か「太鼓 tambor」に関連するものと感じておられる向きもおられると思う。しかし、そうではなかった。

"アンサンブルの名前をタンブッコに決めたのには、いくつかの理由があります。そもそもこの名前は、6人の打楽器奏者のための〈タンブッコ〉という作品に因むもの。これは20世紀メキシコを代表する大作曲家カルロス・チャベス(1899-1978)によって1964年に作曲された作品です。チャベスは、打楽器音楽の歴史にとって重要な作品を何曲か残しており、私たちはそのことに敬意を表する意味で、この名をもらいました。「タンブッコ」という言葉に特別の意味はない。チャベスがなぜ「タンブッコ」というタイトルを付けたのかは、多分その「タンッ - ブッ - コッ」という歯切れのいい打楽器的な響きのためだと思います。私たちもそこが気に入っていますし、世界中どの言葉を話す人々にも発音しやすい点もいい。

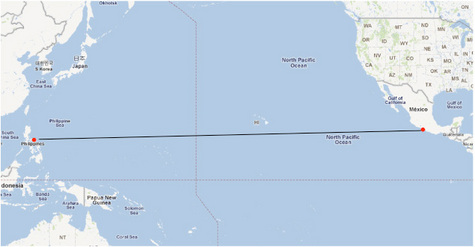

ところが後年、この言葉についてもう少し調べてみたところ、これはその昔、メキシコのアカプルコの近くにあった港町の名前だったことが分かったのです。さらにフィリピンのJulitaと呼ばれる島も、かつて同じくタンブッコと呼ばれていたことが分かりました。両国がスペインの植民地だった時代、貿易のための定期航路が二つの港をつないでいたのではないか、多分おそらく、メキシコのタンブッコはフィリピンのタンブッコを出発してきた船を迎えていたので、同じくタンブッコと呼ばれるようになったのではないかと考えたのです。

ところが後年、この言葉についてもう少し調べてみたところ、これはその昔、メキシコのアカプルコの近くにあった港町の名前だったことが分かったのです。さらにフィリピンのJulitaと呼ばれる島も、かつて同じくタンブッコと呼ばれていたことが分かりました。両国がスペインの植民地だった時代、貿易のための定期航路が二つの港をつないでいたのではないか、多分おそらく、メキシコのタンブッコはフィリピンのタンブッコを出発してきた船を迎えていたので、同じくタンブッコと呼ばれるようになったのではないかと考えたのです。

そしてさらにごく最近、「タンブッコ」には、「プラットフォーム」とか「出発点」という意味があるらしいということも分かってきました。"

ということは実はこの名は、常に打楽器音楽の新しい地平へと漕ぎ出し、パフォーマンスを聴衆との交流の場と考えるタンブッコ・パーカッション・アンサンブルに、まことに似つかわしい名前だったということになる。

"日本でコンサートを行ったタンブッコは、もうすでに日本のアンサンブルだと言えます。地図に引っ張られている国境線、音楽はこれを消すことができる。そして人々を結び直すことができる。ここで起こったことが、あちらでの結論につながる。音楽は、つながりあうための方法を実社会に示すことができます。"

音楽に何ができるのか?

今回、国際交流基金賞の授賞式では、コンサートに先立ち、日本研究・知的交流部門の受賞者をパネリストに、「大震災からの復興を風土の視点から考える」というテーマで記念シンポジウムが行われた。ともに客席でこのシンポジウムを聞いた後、リカルド・ガヤルド氏に、「再生に向けて、音楽には何ができますか?」という質問を投げかけてみた。

"ハンガリーの作曲家ジェルジュ・リゲティ(György Ligeti 1923 - 2006)に、〈シーパル、ドッバル、ナーディヘゲドュヴェル Síppal, dobbal, nádihegedűvel〉という作品があります。タイトルは「笛と太鼓とフィドルで」という意味です。ハンガリーの国民的詩人シャーンドル・ヴェレシュ(1913 - 89)の小さな詩に付けた7曲からなる歌曲集で、メゾソプラノと4人の打楽器奏者のための作品。詩はときに寓話的、ときにリズムだけを持つ架空の言葉で綴られていて、曲集のタイトルと一体どういう繋がりがあるのか理解しかねていました。私たちタンブッコはリゲティが作品を捧げた名歌手カタリン・カーロイを招き、この作品のメキシコ初演を行いましたが、その折、カタリンがタイトルには本体の詩とは別のストーリーがあることを教えてくれたのです。

戦争で負傷しギブスに包帯を巻いた重傷のコウノトリ。

心配する友に、コウノトリは応える

「大丈夫、笛と太鼓とフィドルで治すから」と。

リゲティはずっと打楽器のための音楽を書きませんでしたが、満を持していたかのごとく最後の最後に傑作を書いた。笛、太鼓、フィドルは音楽。音楽やアート、つまり文化は、社会の傷を治す。戦争や災害にあい、人は心に傷を負う。だからこそ、それを癒す音楽、アート、文化が必要なのです。これが私の答えです。次回来日した時には、ぜひこの作品を演奏したいと思います。"

21世紀に生きる音楽家は"上手い音楽家"であるだけでは不十分。自分が社会に属し、社会の一員であることを強く意識しなければならない。そして人々の前で音楽が元気なことを証明しなければならないと語る。なぜなら、音楽が生き続けている限り、人も生き続けられるのだから。

タンブッコのコンサートの模様はNHKFM放送『現代の音楽』で、以下の日程で放送される予定です。

2012年1月8日(日)18:00~18:50

2012年1月15日(日)18:00~18:50

大橋マリ(音楽ジャーナリスト/字幕翻訳家)

大橋マリ(音楽ジャーナリスト/字幕翻訳家)

東京芸術大学楽理科卒。TOKYO FM「世界の音楽をあなたに」「トランス・ワールド・ミュージック・ウェイズ」、大野和士プロデュース「東フィル オペラコンチェルタンテ・シリーズ」等の構成者を務めた。字幕翻訳は同シリーズはじめ音楽ドキュメンタリー(ARTE等)、バーンスタイン「キャンディード」(兵庫PAC公演)、ヤナーチェク「死者の家から」(NHK BS)等多数。また朝日新聞「聴く」や日本経済新聞のCD評コラム、音楽之友社「ムジカノーヴァ」公演批評等も担当してきた。2004年文化庁在外派遣研修員としてRESEO(欧州歌劇場教育部門ネットワーク)に在籍し教育普及プログラムを研究。企画コーディネイーとしては「アッコルドーネ」「トリオロジー」「ル・ポエム・アルモニーク」等の初来日を実現させた。